Улыбка Клавы

О чем на самом деле фильм "Одинокая женщина желает познакомиться"

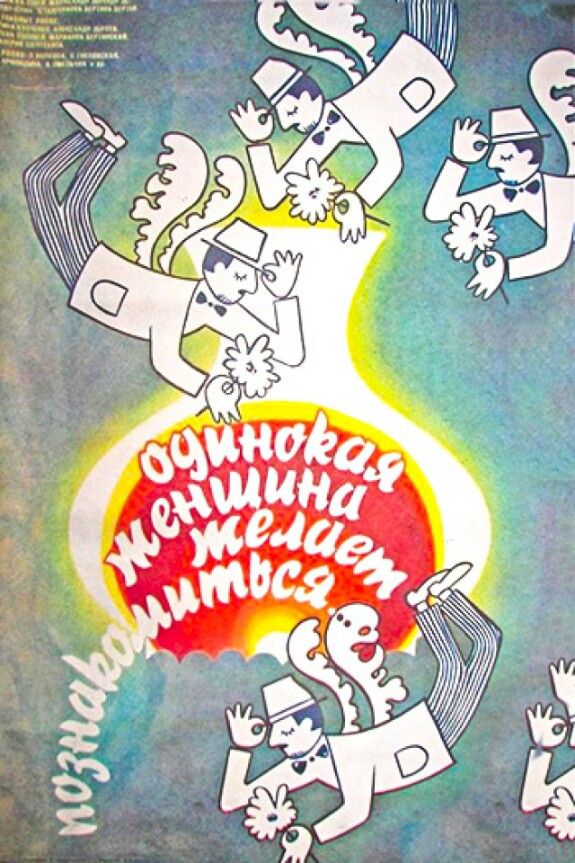

«Одинокая женщина желает познакомиться», киношлягер 1986 года, трудно назвать шедевром, но, довольно точно передавая мироощущение позднесоветской эпохи, он может быть понят как высказывание во многих отношениях эмблематичное. Это и витрина частной жизни советских граждан накануне больших перемен, и живое доказательство хрупкости государственной системы, тщетно требующей от людей самоотречения. Но самое главное, — это неочевидное квир-высказывание, которое оригинальным образом переформатирует каноническую советскую мелодраму.

Клавдия Почукаева, портниха, воспользовавшись шутливым советом коллеги по ателье, расклеила объявления «Одинокая женщина желает познакомиться». Не побоялась и адрес на листке указать, что было странно для горожанки даже в те позднесоветские годы, когда СССР сохранял видимость порядка. Система еще не треснула по швам, но пресловутая «вненаходимость», если говорить в формулировках популярного американского антрополога Алексея Юрчака, — типичная для «застоя» унылая уверенность, что советскость безальтернативна, — истончалась на глазах.

Виктор Мережко рассказывал, что тему для нового киносценария обнаружил на улице: увидев объявление, да еще и с адресом, принялся думать, кто же мог его написать. У него получилась героиня, преисполненная собственного достоинства, — сухая и строгая, что послужило хорошим контрастом прямоте предложения.

Одинокая. Познакомится.

В фильме, снятом в 1986 году в Харькове, к экранной Клаве гость пришел немедленно, а вскоре, после обмена колкостями и неудачной шутки получил по башке бытовым аксессуаром. Начиная с 1960-х, количество зарегистрированных преступлений в СССР неуклонно росло, к середине 1980-х достигнув своего пика. Одинокая позднесоветская женщина не чувствовала себя в безопасности, оказавшись тет-а-тет с посторонним мужчиной, и, оценив ситуацию как опасную, была вынуждена защищаться.

То, что могло вывести в детектив, триллер, фем-манифест, стало комедийным ходом, показывающим, что главная героиня умеет постоять за себя, а сам фильм хочет быть чем-то большим, нежели востребованная в ту пору советская мелодрама (с жанровой точки зрения идеальная рамка для выражения неподвижности времени, — ощущения типичного для советского кинематографа эпохи «застоя»).

Вячеслав Криштофович создал фильм об одинокой женщине, и опираясь на предшествующие киноповести о советских холостячках с матримониальными планами, и продолжая эту своеобразную традицию. Через четыре года, в 1990-м украинский режиссер снял еще один «женский хит», — «Ребро Адама». Камерная картина о трех поколениях москвичек закрыла долгую и, если приглядываться, довольно мучительную линию образов одиноких, не очень счастливых советских женщин, которым приходится лепить себе мужей, партнеров, спутников жизни из того, что уж есть, — а добра там негусто.

Клавдия, благодаря объявлению познакомившаяся со спившимся циркачом Валентином, готова к компромиссу, — она не закрывает дверь перед носом внезапного гостя, она, безошибочно считав его люмпен-статус, все ж и формате якобы нейтральном готова ко взаимодействию. Ход архетипический: женщины позднесоветского кинематографа частенько занимались спасением мужчин, сбившихся с пути истинного. Так было и в «Калине красной» (1973), где Любовь способствовала социализации Егора, так было и в «Афоне» (1975), где Катя готова к самопожертвованию ради благополучия крепко пьющего сантехника. В комедии «Любовь и голуби» (1984) роль главы семьи отведена и Надежде, жене слабохарактерного Василия, и бабе Шуре, супруге дяди Мити, домашнего алкоголика.

Эту готовность к служению можно счесть выражением классической страдательной традиции, многообразно кодифицированной в российской культуре и последовательно утверждавшей, что баба только в присутствии мужика и может быть человеком. Но как бы красиво ни звучали слова о величии и героизме «русской женщины» (кавычки тут потому, что Россия всегда была страной многонациональной), есть тому объяснение и самое прагматическое: Ж и в дореволюционной России было больше, чем М (1000/992 по данным 1897 года), а в советское время этот дисбаланс только увеличивался. К началу 1980-х на тысячу женщин приходилось 784 мужчины (данные переписи населения 1979 года). «…советская женщина наследственно знала, что мужчин меньше, чем женщин, и что отдельно взятый статистический мужчина может ей не достаться. Мать-одиночка неизбежна, но одиозна. Поэтому «патриархат» в России осложнен домостроем: мужчина в глазах женщины является еще и моральной ценностью», — писала в 1991 году исследовательница кино Майя Туровская.

И стоит учесть, что потребление алкоголя — упражнения в СССР преимущественно мужского — выросло к 1980-м годам до рекордных высот: 14 литров в год, что в пересчете на мужское население с некоторыми поправками на редких трезвенников составляет одну бутылку водки каждые два дня. Иными словами, у гражданки Почукаевой были неплохие шансы остаться без мужа, а если и выйти замуж, то за человека (сильно)пьющего, и, если смотреть самые частые причины смертности у мужчин, — рано остаться вдовой.

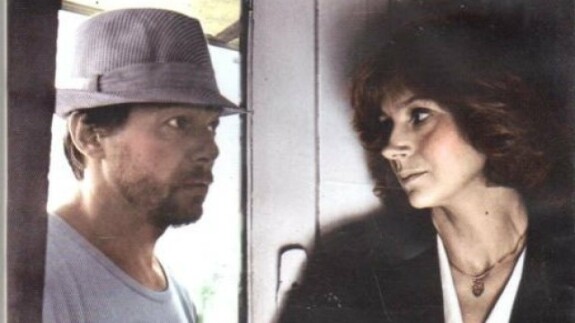

Одинокая женщина с объявлениями, — героиня Ирины Купченко, — знакомится с персонажем Александра Збруева. И если для актера это была попытка уйти от образа ухаря Ганжи из популярного телефильма «Большая перемена», то для актрисы амплуа не изменилось: как прежде в «Странной женщине» и в «Без свидетелей», Купченко предстала в облике повзрослевшей тургеневской девушки, — уже набравшейся горького жизненного опыта, но преисполненной желания жить. Она — горожанка, что немаловажно, и на свой, городской лад пытается взять судьбу в свои руки.

Год премьеры, — 1986-й, — когда советская мелодрама (или, если угодно, «кино о женщинах»), — не только оформилась в канон, но и пережила свой пик. Мастеровитому Виктору Мережко было очевидно, из каких компонентов собирать сценарий, а режиссеру Вячеславу Криштофовичу было понятно, каким образом снимать: позади, в прошлом недалеком хватало картин о советских матримониях.

Вторичный на стадии задумки, фильм «Одинокая женщина желает познакомиться» (далее ОЖЖП) все ж избежал участи произведения второсортного, — в руках людей небесталанных материал сколь угодно банальный способен заиграть по-другому. В ОЖЖП сюжет о холостячке ищущей мужчину своей мечты реализуется иначе, нежели в прежние годы. Она именно ищет, она деятельно желает, пробует выступать как субьект, — и в том принципиальное отличие не только этого фильма, но и всего советского «женского» кино конца 1970-начала 1980-х.

Если колхозница Саша («Простая история», 1960), ткачиха Паша («Начало», 1970), «Женщины» (1965), «Старшая сестра» (1966) эмоционально замерли в ожидании, — любви, творческой самореализации, семейного счастья, — то главная героиня мелодрамы «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1977) находится в позиции пассивной лишь номинально, — фактически эта кустодиевская красавица, гениально сыгранная Натальей Гундаревой, перебирает мужчин, одного за другим, в поисках «прынца», пока не находит его в неказистом обличии Борислава Брондукова. Сюжет отчасти схожий обыгрывается и в комедии 1985 года «Самая обаятельная и привлекательная», присутствует он в классике деревенского бурлеска «Любовь и голуби» (линия разлучницы «Рисы-Писы», 1984), интеракция такого рода формует каркас второй серии оскароносного блокбастера «Москва слезам не верит» (1980), где женщина со всей очевидностью субьектна, но грезит о семейной модели, скорей, патриархальной: за мужчиной как за каменной стеной. На разнице между апатичным мужчиной и деятельной женщиной выстроена целиком вся комедия «Блондинка за углом» (1983) о нечаянном единении представителей двух разных советских страт: интеллигента с привилегиями, дарованными ему родителями, и лимитчицы из «простых», вынужденной отвоевывать себе благополучие и в том преуспевшей.

Чувствительный, сентиментальный советский кинематограф 1970-80-х составляет своеобразную пару с фильмами «мужскими», где ощущающий свою никчемность «плохой хороший человек» занимается (само)разрушением: тут и «Полеты во сне и наяву» с Олегом Янковским, и «Отпуск в сентябре» с Олегом Далем и примыкающий к ним «Осенний марафон», блистательное по емкости трагикомическое рассуждение о разуме и чувстве позднесоветского мужчины с Олегом Басилашвили в главной роли.

С Басилашвили, сыгравшего интеллигентский извод человека себе не принадлежащего, все сложней, а вот Янковский и Даль считаются героями своего поколения, его точным символическим выражением, чему виной, пожалуй, энигматическая природа этих актеров. И показательно, что (пост)советские киноаналитики не видели необходимости в поиске «героини поколения», — «женскую рифму» невротикам-мужчинам особо не искали. Однако, если судить с дистанции нынешней, новый женский тип все же проявлял себя, — пусть и исподволь.

Не артефакт, но актор, — этот посыл отчетлив в кассовом шлягере 1983 года, лирической комедии «Одиноким предоставляется общежитие» (1983), где все та же Гундарева вынуждена разменивать свой талант на водевильный сюжет о самодеятельной свахе, обретшей, наконец, личное счастье с пиратоподобным комендантом (Александр Михайлов). Режиссер Самсон Самсонов и сценарист Аркадий Инин придумали женщину, которая ищет женихов по объявлениям в газетах. Она — сваха, но образ включает в себя две противоположные интенции: спрятавшись за профессионализированную заботу о соседках по общаге, Вера, исповедует деятельное участие, она же, скорей, инертна в том, что касается жизни собственной, — мужа прибило к гражданке Голубевой естественной волной, ради этого ей не понадобилось самой плыть по морям объявлений.

Харьковчанка Клава, в отличие от москвички-лимитчицы Веры, совершает поступок не ради других, но ради себя, — в желании реализоваться как человек частный, а не социальная единица, что можно считывать и как знак принципиально новых времён; авторы фильма не просто допускают индивидуализм, но ему, вроде бы, симпатизируют. Хочешь лучшей доли, — действуй. Этот месседж, помещённый в пространство сюжета камерного (снимали в настоящих харьковских квартирах), заодно нивелирует общественную роль героини, что принципиально отличает ее от кинематографических предшественниц с их прописанными функциями производственных единиц, — они ткачихи, поварихи, колхозницы. Сторителлинг ОЖЖП таков, что профессиональные обязанности Клавы ощущаются в лучшем случае как ритуальные, а в худшем — о чем ниже — играют роль ограничивающей, тесной, сдерживающей униформы.

Поступок Клавы, который запускает сюжет картины, нельзя назвать таким уж экстравагантным. Он, в сущности, немногим отличается от действий тысяч и тысяч советских граждан эпохи «до тиндера», желавших познакомиться через газету или с помощью тематической журнальной рубрики. К тому времени этический кодекс СССР, реагируя на демографический дисбаланс, уже допускал поиск спутника жизни посредством медиа — эта практика была относительно новой, но приемлемой (для сравнения: по УК РСФСР в редакции 1960 года за сводничество можно было получить до пяти лет тюрьмы). Первое объявление о знакомстве было легально опубликовано в «Литературной газете» в 1976 году («Одинокий мужчина, гуманитарий, домосед, познакомится с блондинкой до 35 лет»). К середине 1980-х советы, как найти мужа, были популярной рубрикой в журнале «Работница», — одной из немногих в СССР легальных альтернатив западным рупорам феминизма, — будь то западно-германская «Emma» или американская «Ms.».

Если современная западная женщина, желала войти в политику и общественную жизнь на равных с мужчиной правах, то советская работница, как и советская крестьянка, в свое время принужденные к труду внесемейному, искали в направлении противоположном, — эмансипация для них означала возможность выгородить себе пространство частное, ту самую «вненаходимость», куда трудней дотянуться парткомам, товарищеским коллективам, профсоюзным активистам с их фиктивной заботой о благе частном. И еще одна цитата из эссе Майи Туровской «Женщина и кино»: «Советская женщина после революции сразу и сполна получила ту «эмансипацию», о которой мечтали поколения русских курсисток. Она получила не только право, но и обязанность — «стать трудовой единицей», поскольку другой возможности выжить по вышеназванным причинам ни у нее, ни у страны не было».

Размышление, сколь мало официальная советская мораль сочетается с устремлениями индивидуальными, Виктор Мережко сделал в ОЖЖП ключевым конфликтом: портниха Клава позволила себе эмоциональное сближение с Валентином, бывшим циркачом, спившимся после травмы, а в ответ получила и отлуп от коллеги, которую почитала подругой (изящная Марианна Вертинская), и порку от заведующей ателье, которую актриса Ирина Терещенко сыграла в тяжкой манере советской чиновницы.

Экранная Ирина, будучи со всей очевидностью выражением власти, — чугунного обаяния силой, дополнительно легитимизированной медалью на кителеподобном жакете, — хочет предупредить простую сотрудницу Клаву об опасности, которая грозит ей в близости люмпен-пролетария, но, выражаясь в стилистике демонстративно официальной, советской, начальница высказывает идеи откровенно фашистские, человеконенавистнические:

«Детка, милая, неужели ты не понимаешь, что от таких, как твой хахаль, общество должно избавляться? Потому что это как гнойный нарост, который надо удалить, чтобы организм был здоровым, полезным. Ты этого не понимаешь? Ты что, газет не читаешь?».

Как видно, на седьмом десятке советская власть в своей бытовой риторике наследует не крайне-левым, а крайне-правым идеям (и правда, не все ли равно, какой идеологический окрас имеет тоталитаризм, — что тот, что другой имеет мало общего с запросами частного человека). Парад-алле заведующей, детонирующий хрупкую конструкцию нарождающегося увлечения, иронически укрупнен, — государственная Ирина чужда человечной Клавдии, — что в формате стеснительной критики, на которую решились создатели фильма, напоминает о существующем положении дел: СССР первой половины 1980-х ещё жил в фазе «это было навсегда», — вторая часть формулы распада, выведенной Алексеем Юрчаком, «пока вдруг не кончилось», начала стремительно реализовываться уже через год-другой после премьеры ОЖЖП.

Трудно поверить, но факт. Самостоятельная «Маленькая Вера» пошла гулять меж многоэтажек советского Мариуполя уже в 1988 году. Всего три года разделяют донельзя целомудренную картину Криштофовича и будни советских проституток в «Интердевочке», самой кассовой картине 1989 года, где право на субъектность трактуется принципиально по-другому; распадающейся от ветхости советской идеологеме была противопоставлена живая жизнь частного тела; к концу 1980-х только оно и имело цену.

Хочется назвать ОЖЖП произведением рубежным, но тут легко впасть в ересь вдумывания, — с пылом азартного фокусника приняться доставать из бабкиного сундука то, что туда покойница не клала. Приметы двух эпох позднего СССР, — в пору между застоем и перестройкой — в работе Криштофовича и впрямь видны, но, по атмосфере переходный, фильм все же куда больше тяготеет к известному прошлому, нежели неведомому будущему.

Стоит, однако, заметить, что в канонической монографии, объясняющей крах советской системы, Алексей Юрчак указывает на важность малых перемен, которые подготовили последующие радикальные преобразования. По словам антрополога, обвал произошёл потому, что «всеобщее участие в воспроизводстве точной формы языка и ритуалов способствовало появлению внутри советской системы огромного числа новых, неожиданных идей, смыслов, видов существования, которые постепенно сдвигали весь дискурсивный режим системы изнутри».

ОЖЖП — картина тихая, — не могла произвести революции в умах, но, изготовленная руками чуткими, точно фиксировала общественные перемены. Небанальным предложением о знакомстве Клава означивает своё желание с прямотой человека новых времён, она же, стремясь оградить себя от вторжения коллективной, — и по мысли авторов выморочной — воли, пишет заявление об увольнении. Порыв с точки зрения современного зрителя абсолютно естественный, представлен, скорей, как вылом из системы, выворот из неё: да, прежние установки возмутительны, но никаких других в распоряжении нет.

Куда пойдёт Клава, покинув ателье? Будет ли в другом ателье лучше?

Финал у фильма открытый, а экранное расставание с потенциальным партнёром могло быть порождением и самого застойного советского кинематографа. Вначале она, оскорбленная выговором начальницы, срывает на Валентине обиду, чем, в манере типично советской лишь дополнительно закручивает спираль вербального насилия, затем же, одумавшись, ищет мужчину неясно чьей мечты то у его бывшей жены, то в очередях к винополкам (и ещё один анахронизм, фильм вышел в разгар горбачевской антиалкогольной кампании).

«Можно буквально пару слов, — говорит погрустневший Валентин, прощаясь с элегантной Клавой, — Не нервничайте, я долго не задержу. Знаете, мне ничего не надо было от вас. Ничего, кроме понимания. Вернее, желания понять, послушать и, представьте, почувствовать. Но понимание и сочувствие — дефицит. У меня такое ощущение, что они отсутствуют. Их просто нет в природе. А в вас я сначала поверил. Одинокая женщина желает познакомиться. Но для чего? Всего лишь ради себя? Маловато, Клавдия Петровна. Живите спокойно, ждите безоблачного принца».

Создается впечатление, что авторам важно обозначить поведение главной героини как ошибочное, — и в этом им было на что опереться, советизм был построен на самоотречении личности. Но с тонкой психологической нюансировкой сыгранная, эта камерная история неслучившейся любви допускает трактовку прямо противоположную.

Считалось, что Виктор Мережко умеет писать женские характеры, и с этим, пожалуй, стоит согласиться, — нужно, впрочем, учитывать, что в реализации мелодрамы принимали участие первоклассные актёры, способные наделить жизнеподобием сколь угодно ходульный сюжет. Отстранённость Ирины Купченко замечательно контрастна вкупе с эмоциональной неопрятностью, говорливостью персонажа, исполненного Александром Збруевым. Они уже внешне трагикомически-тонко обозначают, сколь непарна эта пара, — Клавдия, высокая с прямой спиной, целеустремленно, размашисто шагает на работу, а мелкий Валентин, сопровождая ее, скорей, семенит.

Могут ли эти люди составить дуэт интимный, — такова главная головоломка фильма, и, соединяя стихии разнородные, авторы хотят создать вибрирующее энергетическое поле. Но, увы, дуэте Купченко/Збруев нет того подспудного тяготения противоположностей, столь манкого у Гундаревой и Брондукова («Вас ожидает гражданка Никанорова»), столь трогательно-смешного у Глушенко и Янковского («Влюблён по собственному желанию», 1982).

Почему его нет?

«Одинокая женщина» Купченко — ни сладкая, ни странная. Она хочет быть обыкновенной, о чем буквально кричит в ответ на просьбы еще одного нежданного визитера, — тот просит спасти Валентина. «Да почему я?! — отвечает она, — Я не хочу, понимаете?! Что вы все ко мне пристали?! Я хочу быть как все, — нормальной, счастливой, беззаботной. Я не хочу никого спасать! Я не хочу никого тянуть! Пусть лучше меня спасут и вытянут! Я этого заслуживаю больше, чем кто-нибудь, а вы все лезете и лезете! Я не хочу! Я не хочу, понимаете?!»

В общем-то, ОЖЖП запросто укладывается в логлайн: от тоски попробовала пригреть алкоголика. И он, и она ищут не столько любви, сколько понимания, но ни он, ни она понимания друг в друге не находят. Завершив свой бег в поисках Валентина, Клавдия возвращается домой, и с ней случается событие малое, но значимое, одним движением пересобирающее историю совершенно иным способом, — сюжет вдруг выходит из поля вынужденной конъюнктуры в пространство волеизъявления действительно свободного, и по этому признаку принципиально новое для советского кино.

У Клавдии — соседка, красивая Герра не от мира сего, учительница музыки, довольно точная копия учительницы литературы из «Вам и не снилось» (1980), — обеих в красках схожих изобразила Елена Соловей, которая десятью годами ранее сказала «господа, вы — звери», кажется, не только скачущим за заблудившимся трамваем белогвардейцам, но всему мужскому племени, приносящему столько бед («Раба любви», 1975).

В ОЖЖП соседка в облике Соловей приходит снова и снова, настойчиво посвящая вежливую Клаву в собственные амуры: приходил ещё один мужчина, но познакомился не с Клавдией, а с Геррой, и теперь она думает, что это судьба; а потом уже не думает, поскольку тот оказывается женат, а интерес к одиноким женщинам у него сугубо журналистский. Клава поначалу больше терпит соседку, нежели ею интересуется, однако после ухода Валентина, именно с ней и делится своими переживаниями, впервые за весь фильм позволяя себе обнажённость чувств.

Обстоятельство психологически точное: весь фильм Клава держит перед Валентином лицо, она едва с ним разговаривает. О том, как трудно женщинам и мужчинам вербально взаимодействовать друг с другом, писали ещё психологи-консультанты советской «Работницы». Мелодрама позднего СССР, в свою очередь, фиксирует раздельность мужского и женского наподобие фронтов: женщина не может быть другом мужчины, а мужчина — другом женщины; меж ними всегда подразумевается наличие эротического интереса или, напротив, его демонстративное отсутствие, что в общих числах одно и то же.

В ОЖЖП Клава редуцирует разговор с Валентином до общих вежливых фраз, существуя в режиме рядовой советской светскости, но в строгом рисунке Ирины Купченко героиня выглядит как человек, принципиально не способный разговаривать с мужчинами. Зато это запросто получается у нее с женщинами.

«А своего я выгнала. Пусть себе живет, — говорит Клава Герре в застольном разговоре, — Сам по себе. А я сама по себе. Мне, в конце концов, не так уж много в этой жизни осталось. Себя обеспечиваю, зарабатываю достаточно. Мне 43 года! Мне скоро будет 50. Мне скоро никто не будет нужен. Да они мне сейчас не нужны!».

Фильм, снятый творческим объединением «Радуга», создает ощущение, что Клавдии нужен не Валентин, а какой-нибудь мужчина. Пресловутое объявление, кажется, потребовалось не для того, чтобы устроить свою женскую судьбу, сколько оригинальным по меркам времени образом привести витрину собственной жизни к социально одобряемому виду: найти кого-нибудь, чтобы не считали старой девой.

Но с каким человеком хочет познакомиться эта одинокая женщина? С кем искомое понимание получается у нее легким как дыхание?

Последняя сцена ОЖЖП, — разговор Клавы и Герры. Теперь сама соседка хочет расклеить на улицах объявление о знакомстве и спрашивает, все ли написала правильно. Клава подтверждает, а в ответ получает поцелуй в щеку. Поцелуй нежный, — такова актёрская аура Елены Соловей, — и это единственная визуально артикулированная телесность на всем протяжении фильма. Если Валентина Клавдия держала на расстоянии вытянутой руки, то прикосновение Герры допускает запросто, с видимым желанием, — ей приятен поцелуй, судя по улыбке совсем не дежурной.

Женщина называет другую «подругой» и уходит из тесного пространства советской однокомнатной квартиры, оставляя дверь открытой. Свет из подъезда освещает стену прихожей, имитирующую кирпичную кладку, — полумрак теперь режет луч света, что можно понимать и как выражение надежды, и как внезапное понимание одной советской гражданки, чего она хочет на самом деле. Клавдия Почукаева улыбается в камеру, — и это первая в фильме улыбка, которая выражает счастливый покой.

Чему, какому вдруг открывшемуся знанию улыбается Клава?

Я рассказываю о том, о чем запрещено говорить в России, - о квире в литературе, кино и сериалах. Поддержать мою человеколюбивую частную инициативу можно донатами: https://boosty.to/kropotkin/donate