Пессимизм Ильи

"В России я чувствовал тошноту"

Писатель, поэт, издатель, — и открытый гей в стране, где действует запрет на «пропаганду ЛГБТ». Вынужденный мигрант, борющийся с депрессией, — и востребованный автор из России, новая книга которого вот-вот выйдет на двух языках, немецком и русском. Илья Данишевский — важное имя в российской культуре последних лет. Ему, теперь ищущему себя в Германии, удалось уловить чувство времени в России до февраля 2022 года: тошнота.

Фото: Марина Козинаки

Мы разговариваем по видеосвязи: из Берлина в Кельн и обратно. Видим друг друга впервые, и трудно назвать знакомством факт, что в фейсбуке мы не первый год состоим друг у друга во «фрэндах».

Мой собеседник — Илья Данишевский. Писатель, поэт, культуртрегер. Самое первое и самое частое, что о нем сообщают открытые интернет-источники, — «оппозиционный издатель». По крайней мере, был таковым до того, как Россия открыто вторглась на территорию Украины, и до того, как сам он покинул родину.

Интернет не сообщает открыто, что Илья — гомосексуал. И эта часть его биографии меня, квир-человека, тоже интересует.

***

В Кельне второй год; переехал сюда в конце октября 2022-го. По оценке немецких властей, герр Данишевский из тех, кому на родине грозит опасность. Право на проживание в Германии ему дала гуманитарная виза. Илья называет ее «путешествием в абсолютную неизвестность». Трудно ли было эту визу получить?

«В моем случае нет, — отвечает Илья, — Я получал ее одним из первых, еще когда даже не было названия «гуманитарная виза». И это было как-то очень хаотично. То есть сами немцы еще не знали, что это такое, этим тогда занимался Гёте-институт. Он составлял списки тех, кому они хотят выдать первую пачку виз. Так что да, это было довольно легко. Сложней было объяснить в Германии, что это вообще такое».

Кельн в качестве нынешнего местожительства возник потому, что обладателей гуманитарных виз не спрашивают, где им жить, — определяют туда, где есть места. Комната в общежитии для беженцев им двоим, Илье и его партнеру Аркадию, нашлась в этом крупном городе на северо-западе Германии. Сейчас как опыт чрезвычайно ценный он называет общение с соседями, — по преимуществу, беженцами из Украины.

«Что такое общежитие? Все остальные комнаты – тоже украинцы. Ты погружаешься в десятки очень страшных историй. Некоторые из них очень страшные, некоторые менее, но ты в этом контексте слышишь людей. В общежитии нельзя курить в комнате, и если я курю, — выхожу в курилку. Так в течение трех дней ты знакомишься с курящими всего здания. Все украинцы. Разговариваешь о жизни, и очень сильно погружаешься в эти истории, — они меня все очень тронули».

В общежитии Илья и Аркадий по сравнению с другими беженцами не сильно задержались. Им удалось найти двухкомнатную квартиру, которую был готов оплатить кельнский Центр занятости, занимающийся делами мигрантов. И в этом им помогли друзья, круг которых, по словам Ильи, постоянно ширится.

Как мигранту, живущему на пособие, найти свое, отдельное жилье в Кельне?

«Ты пишешь всем, что мы хотим снять квартиру, — рассказывает Илья, — Тебе все пишут, что квартир не существует, к сожалению. Ты обращаешься к риэлторам. Риэлторы говорят: очень хотели бы помочь, но квартир в Кельне не существует. И потом просто нашли человека в Facebook, который хотел сдать квартиру. Все разрешилось. Но это длилось около семи месяцев».

Складывается впечатление, что рассказывать о быте Илье не очень интересно, — для меня же, вопрошающего, эта рамка важна: как, где, на что живет, куда ходит, чем занимается, — из чего, из какого сора вырастают размышления о жизни как таковой.

Илья вежливо сообщает: ходит на языковые курсы, гуляет с собакой. Собака породы шарпей, четыре года. Зовут «Эльфрида», — в честь знаменитой австрийской нобелиатки, Эльфриды Элинек, книги которой рассчитывает когда-нибудь почитать в оригинале. Кстати, каковы его литературные ориентиры?

«Они менялись по жизни довольно сильно. Одним из первых в моей жизни ориентиров была Вирджиния Вулф. А после… На мое письмо гораздо сильнее влияет «аудио» или еще что-то. То есть я не вдохновляюсь от других текстов для написания текстов. Я не разглядываю тексты, что бы хотел из них вытащить свои тексты».

Выбор страны в данном случае, пожалуй, логичен. Еще до переезда у Ильи был базовый немецкий. Теперь, правда, он открывает немецкую речь заново.

«Я соприкасался с немецким как с каким-то академическим языком, с языком как языком. Сейчас приходится изучать сленг, разговаривать в баре, слышать, как пьяные немцы сокращают слова и так далее. Это немножко не то, что изучается».

Его пособие — 500 евро в месяц. Нет, денег не хватает, — и тогда приходится сильней экономить. Иногда приходят гонорары за статьи. Среди заказчиков, — крупные немецкие издания вроде Frankfurter Allgemeine.

Можно сказать, что для немецких культурных институций его имя — не пустой звук. В 2020 году в Москве при поддержке фонда имени Генриха Белля делал проект «Одной крови» о травме вич в современной культуре.

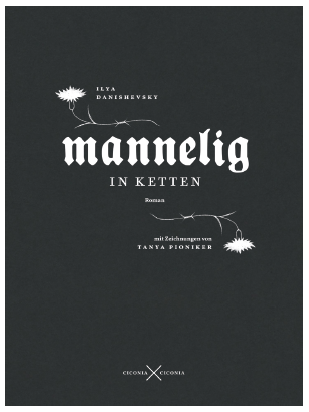

А в 2022 году в Берлине вышел перевод его книги «Маннелиг в цепях» — формально роман, но российские читатели обозначали его как высказывание, скорей, поэтическое, где мы видим «идеальный психоаналитический нарратив, который захватывает детство, первые эротические переживания и переходит в отношения с любовниками, родителями, собаками, письмом и политикой».

Описание книги у немецких издателей чуть предметней: «то, что начинается как любовная история, оказывается захватывающим исследованием неврозов, колеблясь между литературно-психоаналитической перспективой и политическим антивоенным пафосом… Образ того, что современная Россия не может быть аполитичной, как и любовь».

Так о чем эта книга? — желая конкретики, спрашиваю я.

«Наверное, книга про любовь на фоне начавшейся войны, — объясняет Илья, — Там я описываю, конечно, войну, которая с 2014 года. И про медленно закрывающиеся возможности в России. Но это стихи в основном. То есть романная структура, состоящая из прозы и стихов. В общем, наверное, это роман. Суммарно».

В Германии книга «Mannelig in Ketten» вышла в марте 2022 года, — время для релиза едва ли можно назвать удачным: Россия была у всех на устах, но по поводу отнюдь не литературному. Илья признает, что его текст моментально стал архаикой — рецензировали мало, да и сам он не был расположен что-либо публично говорить о своем сочинении.

«Эта книжка мгновенно превратилась в ретроспективный взгляд на что-то, чего уже нет, потому что сама Россия максимально изменилась с начала войны. Даже мне самому абсолютно неактуально сейчас копошиться в том, какой же была Россия в 2014-м и далее годах.

Жизнь в России довольно сильно ассоциировалась с прессингом, а точнее, гипотетическим прессингом. Я чувствовал, что происходят какие-то вялотекущие процессы. Процессы, где трудно испытать удовольствие. Потому что они повторяются день за днем. Мы ходим на работу, вечером бредем домой, все в снегу и так далее. И конечно, я считаю, это задано путинской политикой. И всегда было задано».

***

Илья из Москвы. И его родители — москвичи. Однако к званию москвича «потомственного» он, любя точность в словах, относится с настороженностью. Почему?

«Потому что я пребывал не только в Москве. Я ходил в школу в Подмосковье, когда мы переехали. Под московской идентичностью мы все-таки подразумеваем вхождение в довольно узкий круг людей, с которыми с детства есть социальный контакт. Я и сейчас никак себя не чувствую. Есть какая-то локация, в которой я живу, окей».

Илье 33 года. По его словам как гомосексуал открытый он живет, начиная с 20-ти, — «как только это стало важным». Слушая историю его каминг-аута перед отчимом, я представляю себе сцену из фильма: утро; Илья, 18-летний студент Литинститута отправляет любовника за чаем на кухню.

«Это был мой первый курс. Чувак в трусах выходит из моей спальни, чтобы сделать чаю. А там сидит мой отец. Он смотрит и говорит: меня зовут так-то, здравствуйте. Вот и все. Я ж не знал, что на кухне сидит мой отчим. Я не знал, что он уже встал, чтобы выйти на работу. В этом было просто желание выпить чаю, но так сложилось».

Без расспросов тогда обошлось. Волноваться родители начали позже, через пару лет, когда влюбленность Ильи в парня начала мешать учебе.

«Мы откровенно говорили, когда у меня случилась первая «на разрыв» любовь, и это повлияло на мою учебу. Я был в невротической фазе, и они меня поддерживали. И мы тогда очень откровенно, во всех деталях говорили. Они пытались давать мне советы. Потому что мне правда была нужна помощь».

Тайны из своей гомосексуальности он не делал и на работе, в издательском холдинге АСТ, где во второй половине 2010х он был руководителем редакции.

«В фейсбуке я описывал какие-то вещи, которые хотел описывать, я писал тексты, которые хотел писать, Я не спрашивал своих работодателей, читают ли они мой фейсбук или мои тексты. Я не поднимал руку посреди собрания совета директоров и не говорил, а вы знаете, что я гей. Проблемы мне создавала натуралистичность моих текстов, а не гомосексуальность. Я могу холодно смотреть на вскрытия. И это есть в моих текстах».

Лотреамон, Селин, Жан Жене, — Илья Данишевский причастен к относительно недавним переизданиям в России европейских классиков-имморалистов. Среди его литературных ориентиров — не только Жене, но и Андре Жид, и Майкл Каннингем, — авторы-гомосексуалы. На вопрос, сколько квира в его собственных книгах, отвечает лаконично:

«Два и более мужчин регулярно занимаются анальным сексом во всех моих книгах».

Редкий случай. Предлагая пишущему человеку из России подумать о ценности квир-оптики, я не встречаю сопротивления. Илья уверенно указывает и на ее наличие, и на ее своеобразие. И чтение Марселя Пруста в этом смысле вдохновляет в той же мере, что и поход в Тиргартен, популярное место гей-крузинга в Берлине.

«Мне это интересно тем, что эти люди правда разрабатывают какие-то вещи внутри себя, которые им искренне интересны, и оказывается, что эти вещи полны новизны. Когда ты спрашиваешь о ценности быть в меньшинстве… Иногда она в том, что ты можешь рассказать о каком-то опыте, которого у подавляющего большинства людей нет. Тот же поход в Тиргартен — этого опыта не может существовать у гетеросексуального мужчины. Этого опыта нет, этой эмоции ночного или утреннего похода туда, или столкновения с человеком, который рядом выгуливает собаку, — этого опыта нет. Поэтому это может быть интересным, ты можешь рассказать что-то, на что другие люди скажут: «Ого, такое существует?».

Фото: Сергей Братков.

Его первая книга вышла в России в 2015 году. Казалось бы, время реакции, — в 2013-м вступил в силу пакет федеральных законов о запрете на так называемую «пропаганду ЛГБТ». Чувствовал ли он, литератор, угрозу от власти?

«У меня было ощущение, что это очень осложнит мою работу, — но технически. У меня не было ощущения, что меня сейчас посадят за мои тексты, но у меня было четкое понимание, окей, после этого закона условно десять человек больше не захотят меня публиковать. Такое очень четкое ощущение было, конечно.

Власть назначает кого-либо, на кого общество должно обратить внимание, чтобы отвлечься от коррупции, войны и других дел. У меня нет ответа, является ли российская власть искренне гомофобной, или это просто очень удобный инструмент переадресовать внимание и агрессию. У меня нет ответа, есть ли у путинского режима идеология, или его единственная задача бесконечное удержание власти, — я не знаю. С одной стороны, иногда мне кажется, что эта идеология существует, с другой — просто очень удобные инструменты. Гомофобный закон направлен на стравливание людей друг с другом, но самому режиму абсолютно все равно, будет ли выходить Жан Жене».

Сделал ли я достаточно, чтобы нынешней фашизации России не было? С февраля 2022 года эти вопросы я задаю себе сам, — не могу не задать их и Илье, человеку, куда более моего вовлеченного в российский культурный процесс последних лет десяти.

«Русская поэзия не могла остановить войну или ее спровоцировать. Я ощущаю собственную вину, как более экзистенциальную, то есть, как чувство вины, которое во мне есть, но не то, что было шесть конкретных случаев, где я мог сделать, а не сделал. Нет, такого у меня нет. Я говорю из позиции «ноль», я уже никто. Как кто-то где-то, без определенного места жительства, как человек, который не знает, что случится завтра».

***

Илья сожалеет сейчас, что не получил образования, которое именует «нормальным» — например, не стал программистом, — специалистом, менее привязанным к языку, и способным работать где угодно, в любой стране.

«Дело даже не в профессии, дело в том, что я согласен с Платоном, что для смертного лучше вовсе на свет не рождаться, моя ошибка заключалась в этом. Профессия – это частное, это ощущение «не той жизни».

Как писатель он ощущает себя величиной, скорей, частной — мессианство ему претит:

«Я думаю, литературный процесс прекрасно бы справился без меня. Моя профессия — это то, что включает в себя литература. Я продолжаю писать на русском, идет война, я не верю, у меня нет ощущения, что я превозмогаю что- то. У меня нет ощущения, что я это делаю, чтобы написать какой-то «тот самый» текст, который что-то поменяет».

Судя по сетевым отзывам, литературная, культуртрегерская работа Ильи оценивается, как правило, в диапазоне от «интересно» до «отлично». Обозреватели с его книгами, как минимум, вежливы, а в качестве проектного менеджера, автора проекта «Ангедония», существовавшего во второй половине 2010-х, Данишевский заслужил немало похвал. И, как кажется, его главная заслуга в том, — он уловил чувство времени.

«Ангедония – синдром невозможности испытывать удовольствие. В общем, для меня весьма четкое описание жизни в России. Это мое частное ощущение России. Или, по крайней мере, как я себя внутри нее чувствую. Или внутри своей жизни в России. Может быть, это про себя. И это проект, где я подбирал книжки, которые мне были интересны. Лично мне».

Набор книг, увидевших свет в России при посредничестве Данишевского, пожалуй, эклектичен: тут и «Практическая политология» Екатерины Шульман, известной экспертки в области социальных наук, и автобиография всемирно известной художницы Марины Абрамович, и прозаические упражнения российского политтехнолога Станислава Белковского, и «Украинский дневник», в котором спецкор газеты «Коммерсант» Илья Барабанов пытался осмыслить события на востоке Украины после 2014 года.

Государственная цензура, по словам Ильи, тогда не ощущалась, но самоцензура издателей уже была. Я прошу его привести пример:

«Елена Костюченко, — отвечает Илья, — Вопрос был такой: «Мы можем издать ее в АСТ, кроме одной главы, которая называется «Путин зассал»?», мы выбрали, что окей, мы согласны, лучше выпустить книгу без этой главы, но на всех страницах написано: «Вырезано политической цензурой».

Речь о книге очерков журналистки Елены Костюченко «Нам здесь жить». Речь о главе, посвященной Pussy Riot, российской панк-рок-группе. В книге, увидевшей свет в 2015 году, некоторые страницы были пусты, — там собирались разместить репортаж, как девушки из Pussy Riot готовятся выступить на Красной площади с песней «Путин зассал». Вместо текста было пояснение: «Не может быть опубликовано по политическим причинам».

Позиция недвусмысленная. Однако разошедшееся по соцсетям обозначение «оппозиционный издатель» для Ильи сейчас ничего не значит.

«Я просто не верю в эту дефиницию. Потому что оппозиция подразумевает, что твои действия могут как-то поменять происходящее, изменить линию договоренностей общества и государства. Я не очень верю в термины про культурно-оппозиционное или контркультурное. Потому что их задача — прямое изменение. И это прямое изменение было очевидно невозможно. По крайней мере, я в него не верю».

Открытый гей на приметных постах. Именной проект в издательском холдинге АСТ, ведущий литературного раздела в сетевом проекте «СНОБ», куратор литературной программы в московском Центре им. Вознесенского. И это в стране, где с 2013 года запрещают «пропаганду ЛГБТ». Складывается впечатление, что вплоть февраля 2022 года Илья Данишевский мог выгораживать себе поразительное количество профессиональной и личной свободы. Как ему это удавалось?

«У меня очень большие зубы. Убеждать, разговаривать, — да, умею. Я пришел издательство без всяких связей, — мальчиком после института. У меня не было никого. Я просто пришел и сказал, о чем я и мое окружение хочет говорить и слышать. Издатели сказали: давай посмотрим, правда ли это так».

Все это для Ильи в прошлом, о чем, как утверждает, не жалеет. Вспоминая свой тогдашний труд в качестве главреда проекта «Ангедония», он говорит, что не хотел бы больше работать в том же качестве и в тех же условиях.

«Много ненависти, которую ты принимаешь. С одной стороны, от тех, кто говорит, что ты издал Марину Абрамович и ты предатель родины, а с другой стороны — от телеграм-каналов, которые пишут, что ты сосал гендиректору издательства и поэтому тебе разрешили это сделать. Очень много ненависти за маленькие деньги. Если бы я был программистом, то — ноль ненависти и заработки в семь раз больше».

«Всем все равно», — по словам Ильи таким было состояние умов в России до 2022 года. Свое ощущение от того времени он обозначает словом «тошнота». И состояние, и знаменитый текст Сартра, вышедший во Франции в канун Второй Мировой войны.

«Тошнота как головокружение, когда тебя укачивает в машине. Путинский режим не совершал же резких движений. Тот же закон по "запрету ЛГБТ" проходил почему-то через три этапа — постоянная болтовня: сначала мы запретим эту «пропаганду», потом ту, потом эти нюансы «пропаганды», — а потом мы запретили вас целиком. Не совершен один резкий жест в один день, который меняет жизнь ЛГБТ-людей в России. Это медленное нагнетание, которое я и называю подташниванием. Тогда я жил в пространстве возможности больше, чем в пространстве желаемого».

***

«Эмиграция как шаг в неизвестное подтверждает, что ты даешь согласие на то, чтобы еще раз попытаться найти ту жизнь, которая могла бы быть твоей».

На курсы немецкого Илья ходит с июля 2023 года, интенсив — пять раз в неделю по пять часов в день В феврале экзамен, а далее он планирует изучать немецкое право.

В фейсбуке свой семейный статус Илья обозначает как «домашнее партнерство». Все та же соцсеть информирует, что с россиянином Аркадием он вместе с 2019 года. В разговоре со мной уточняет, — это полиаморные отношения.

«Мы можем иметь любое количество историй с любым количеством людей. Мы имеем право рассказывать или не рассказывать о них. Имеем право знакомиться вместе или не знакомиться. Когда я только к этому переходил, мы долго спорили, что же такое ревность. Некий рудимент, который надо преодолевать (например, психотерапией)? Или некая смазка колес, которые поддерживают эти отношения? И в какой-то момент я понял, что ревность для меня «работает». Я не могу от нее отказаться, но я считаю, что не имею никакого права претендовать на другого человека. В какой-то момент ты пронимаешь, что не все твои мечты сбудутся, вся жизнь не будет такой, как ты хочешь. И ты испытываешь эмоцию сопротивления: как же так? Я вообще предпочитаю два формата: знать людей и с ними разговаривать или не знать, как их зовут, и заниматься с ними сексом».

Я предполагаю, что Кельн, город-мекка для ЛГБТ-людей Северной Европы, открывает для Ильи много новых возможностей, — как сугубо-сексуальных, так и возвышенно-романтических. Мой собеседник запросто со мной соглашается:

«Мне кажется, вне секса, именно с общением у меня было две истории здесь, — и одна еще продолжается».

О различиях между россиянами и немцами он судить наверняка не берется, — выборка пока все-таки невелика. Но кое-какие выводы уже есть, пускай и субъективного толка.

«Немцы бесконечно дотошны. Довольно раздражающе. «Давай спишемся» — по шесть раз в день. «Привет, как прошел твой обед? Ты закончил свои курсы? Что вы сегодня проходили? Тебе нужна помощь с немецким?Покажи мне свое домашнее задание». Я чувствую себя немного школьником».

Еще до разговора по видеосвязи, Илья присылает мне рукопись своего нового романа. Рабочее название: «Кармашки страха и голода». Сочинение кажется поначалу автобиографическим — на первых страницах описание пьяного быта в немецкой литературной резиденции. Типичной читательской ошибки я стараюсь не делать, — не считаю лирического героя точным слепком автора. Илья, рассказывая о герое нового романа, описывает его в третьем лице.

«Страх и голод» — это название компьютерной игры. Во-первых, которую я считаю одним из сильнейших месседжей в современном искусстве за последнее время, во— вторых, она фигурирует в сюжете. Карманы – это как раз то, что происходит в Тиргартене, когда ты засовываешь руку в чужой карман и нащупываешь, насколько там глубоко. Весь этот текст построен на размышлении о России. Там омерзительные герои, но при этом мне было важно испытывать сексуальное желание, когда я описывал это. Мне было трудно описывать это, если бы они не были геями».

Гомосексуального секса в новом тексте достаточно, и вопрос, считать ли его «квир-сочинением», отпадает, кажется, сам собой. Куда интересней узнать, можно ли считать роман «мигрантским». Илья отвечает:

«Да, он является по одной простой причине, — там отражено то, что сейчас происходит с моим языком. Так как я постоянно сейчас говорю на немецком, я оказываюсь в каком-то баре и говорю на английском, и в какой-то момент ловлю себя на том, что не использую английские глаголы, а только немецкие. Я говорю с английской грамматикой и немецкими глаголами, и в этом романе как раз это отражено, — я не понимаю, на каком языке мне снятся сны. Они снятся на смеси грамматик трех языков, и там, где я не знаю немецкое слово, я легко подставляю английское или русское, и это проникает в текст».

Как и предыдущую книгу, «Кармашки страха и голода» Илья Данишевский придумал вместе с художницей из Москвы Таней Пеникер (героиня с именем «Танья», к слову, — полноправная участница нового романа). Предполагается, что рисунки Пеникер войдут в немецкое издание, которое ближе к лету небольшим тиражом выйдет в одном берлинском издательстве.

«Мы подумали, что мы хотим, конечно, как новоиспеченные эмигранты, подумать о России, подумать о насилии в России, — меня больше интересует именно насилие, которое для меня главное слово в России, во всех смыслах».

Издание книги на русском будет изобразительно скромней, — возможности русскоязычных публикаторов из Freedom Letters не так велики, как хотелось бы. Рассказывая о предстоящем январском релизе, Илья отмечает неожиданные преимущества, которые ему, писателю, дал мигрантский опыт, — его нынешняя «позиция ноль».

«У меня был дикий «затык» два года в России. Но как только мы эмигрировали, у меня появилась точка, из которой я могу писать, из которой я понимаю, как писать. Несмотря на то, что я должен испытывать вину, но при этом я как раз нашел интонацию, из которой могу говорить. Предыдущие два года я не понимал. Страна медленно убивает, умирает, происходит медленное разложение, и я не понимаю, что, зачем и кому я должен говорить, — из какой точки говорю. Я живу в Москве, у меня своя квартира, хорошие отношения, собака. У меня вроде все хорошо, кроме того, что у меня внутри плохо, но это другое. С эмиграцией я ощутил, из какой же позиции я могу писать. У меня нет будущего, ничего нет. И это интересно».

Переживание, возможно, ценное для творческой кухни, но для существования бренного тела, похоже, тягостное. Я спрашиваю Илью о его доминирующем эмоциональном состоянии после отъезда из России.

«Абсцесс. Как воспаление. У меня были дни, когда я 90% времени я думал только о суициде, о его форме. Все было воспалено. Тогда впервые моей жизни мое тело отказало, — у меня все трясется, мне больно, я не справляюсь. Машина должна самоуничтожиться. У меня был момент, когда я думал о суициде большую часть времени. Я понял: мой английский несовершенен, мой немецкий несовершенен, я больше не справляюсь — говорить на двух языках, которыми не владею. Это я виноват, что я не выучил их в совершенстве до отъезда. Со мной говорят люди, я их не понимаю. Я сидел на уроках, и у меня тряслись руки. Ко мне подходила учительница: может, ты пойдешь домой, у тебя что-то не так?»

Фото: Сергей Братков.

Три месяца назад Илья начал принимать антидепрессанты, — они как говорит, помогли выбраться из эмоциональной ямы. И помогают в данный момент.

Это обстоятельство вынуждает меня мысленно вычеркивать темы, которые после разговора я не буду выносить на публику, — не потому, что не получил согласия собеседника, а потому что глава еще не дописана, а рукописи лучше предавать гласности уже в готовом, осмысленном, детально отрефлексированном виде.

Напоследок смешу Илью банальностью: каким он видит будущее русской литературы? Она, как уверен мой собеседник, от драматичных, трагических событий последнего времени ничего не потеряет. По крайней мере, в больших числах.

«У Сорокина в «Дне опричника» герой спрашивает гадалку: «Есть вопрос, матушка, а что же с Русью будет?» Она говорит: «Как всегда будет, «ничего» будет».

Понятно, что будут большие частные потери из-за цензуры. Но с точки зрения литературы как отделенности от того, счастлив автор или нет, — я считаю, что потерь не будет. В этом вообще циничность всего. Это не первая война в истории человечества. Мы все это, к сожалению, видели, — и культура, и человечество».

Мне такая абсолютизация не по душе, — эпическая дистанция способна превратить в братскую могилу слишком много живого. Но я разговариваю не сам с собой, а с Ильей. Послушав его, подумал, что он, пожалуй, из пессимистов. Это так?

«Пессимист. Мне чаще плохо, чем хорошо».

Аудиоверсия разговора: https://youtu.be/RJc12bCfpY0?si=WYqOupHHcqNgeJ6b

Квир-беседы — совместный проект квир-организации Quarteera и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.

лгбт

лгбтик

лгбт+

квир-беседы

квир-мигранты

война в украине

путинизм

россия

германия

современная русская проза