Устрашение зиной

О чем на самом деле фильм «Чужие письма», малый провидческий шедевр позднесоветского сторителлинга.

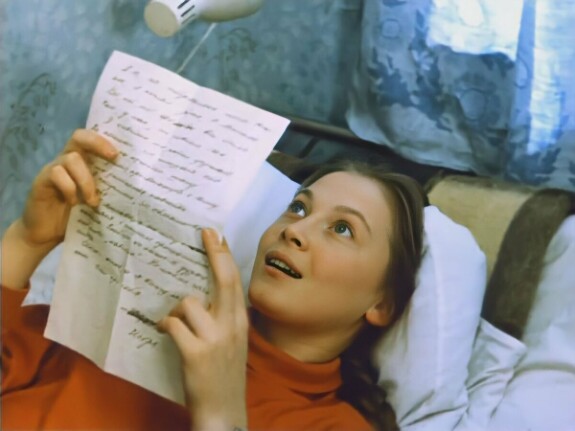

В неказистой советской провинции бойкая старшеклассница Зина уходит из своей не очень благополучной семьи в квартирку к одинокой жалостливой учительнице Вере Ивановне. Прочитав любовное письмо, предназначенное доверчивой педагогине, девятиклассница хвастовства ради, разговаривая с подружкой, выдает за адресата себя. В школе — скандал, Вера Ивановна готова разувериться в собственном предназначении, — она не в состоянии объяснить своим ученикам даже того, что чужие письма читать нельзя. Этой идеалистке еще предстоит понять, что власти ради даже дети способны на подлость. Есть нахрапистые мерзавцы и среди детей.

Чисто визуально эта картина, в 1974 году снятая в затрапезных закоулках Калуги, служит доказательством, сколь сильно в техническом отношении позднесоветский кинематограф отставал от современного ему западного, — это кино, говоря сленгом нынешним, сделано из говна и палок. Очень бедно, очень скудно, — так скудно и рукой столь тряской, в монтаже столь импульсивном, что приходится, порой, сомневаться, а был ли Илья Авербах вообще хорош как режиссер.

Но фильм прекрасно разыгран как ансамбль; актеры великолепны и на вторых, и в эпизодических ролях, будь то Майя Булгакова в образе жалкой, несчастливой женщины, отсидевшей за растрату, или Олег Янковский, — желанный мужчина, — в несколько токсичном облаке своей специфической харизмы, или говорливый до шаткости Иван Бортник, побывший на пару сцен старшим братом школьницы, или Зинаида Шарко, которая изображает учительницу в том же комично-суетливом жизнеподобии, что и в прежних «Долгих проводах».

Кино «пост-оттепельное», — Вера Ивановна в трепетном обличии Ирины Купченко все еще пришепетывает, не без мелодраматизма воспроизводя интонацию уже ушедшей эпохи, что кажется архаикой надуманной режиссером, чтобы в контрасте с нею подчеркнуть крикливую новизну Зины, которую Светлана Смирнова, в ту пору дебютантка, исполнила с напором и наглостью человека другого времени. Этой слишком громкой школьнице все игра, она ни во что не верит и потому запросто может выдать себя за кого угодно, — то письмо пушкинской Татьяны наорет, то придумает Большое Чувство, домогаясь героя Янковского, друга ее брата, то сочинит себе заботу, отнимая у учительницы, не вполне влюбленной в художника, подобие личной жизни.

Ключевой конфликт картины можно обозначить как разницу между стройностью идеалов и борзым, буйным, непредсказуемым и неодолимым течением жизни. Но, не желая ничего досказывать до конца, сценаристка Наталья Рязанцева обозначила больше, чем, вероятно, предполагала, посветив лучом своего чуткого дара и там, куда в ту пору еще и не думали заглядывать, спросив о том, о чем спрашивать, кажется, не полагалось. В этой истории юная нахалка играет на чувствах наивной учительницы без устали и стыда, — то сиротку разыграет, то не пустит на свидание, — показывая не столько отличие между сухой теорией и пышным древом жизни, сколько изворотливость человека-хищника, который готов притвориться кем и чем угодно ради самоутверждения.

Власть есть обладание — в «Чужих письмах» это выражено и буквально, неожиданно добавляя в картину гомоэротических обертонов. Зина, перебравшись к Вере Ивановне, ищет и близости телесной. Одинокая взрослая женщина с материнской заботой моет ее, голую, в ванной, та же, притворяясь благодарной, целует ей руку. Героиня Купченко к квир-вибрациям глуха, она не умеет их считывать, героиня же Смирновой как та ядовитая вода, которая ищет любую лазейку, чтобы затопить чужое естество. Этот поцелуй — безусловно, выражение любви, но любви к власти, хищная претензия на ей не принадлежащее.

Мерзавка Зина, укравшая чужое любовное письмо и претендующая на чужие чувства, далека от нежных юношей и дев надуманного в лирике советского кинематографа 1970-х. Она выступает, скорей, в одном разряде с юными злыднями из «чернухи» следующего десятилетия, — в диапазоне от «Чучела» до «Куколки». Она же, замеряя мерками мирового кинематографа, состоит в метадиалоге хоть с молодыми монстрами «Заводного апельсина» Кубрика, хоть с детьми-изуверами «Белой ленты» Ханеке.

Прозрачные в акцентах этических «Чужие письма» кажутся сейчас здравым рассуждением о механике насилия. Однако очевидно, что это приглашение к разговору при отсутствии инструментария, — потребность в обеззараживании среды имеется, но ни дезинфицирующих средств нет, ни опыта. Ни Вера Ивановна, ни ее коллеги, живущие в дряхлеющем социализме, не в состоянии растолковать молодым, почему все-таки нельзя читать чужие письма — коллективизм при репрессированной частной жизни слишком долго именовался нормой, чтобы можно было оспорить его языком логики. «Нельзя и все», — объяснение и впрямь неудовлетворительное, в косноязычии своем показательное. Насаждение догм, которые надо не понимать, а заучивать наизусть, — типичное для СССР, — порождает в качестве ответа лишь новую догму.

Зина — негодяйка в единственном экземпляре, в универсуме фильма других таких нет, но и понимающие ее суть не могут ничего противопоставить. И то, и другое, и сочиненная общественная нормативность, и альтернативная нормальность частного человека в отсутствии диалога культивируют лишь культуру крика, насилия вербального, от которого недалеко и до насилия буквального. «Я ударила ребенка», — сокрушается Вера Ивановна, но зрителю, измученному парадом агрессии пассивной и явной и получившему, наконец, порцию отмщения, очевидно, что «ребенок» очень постарался, чтоб получить леща. Там, если подумать, все хуже. Эта среда так устроена, что не отравиться не может даже самая завзятая идеалистка.

Неприятная полвека тому назад, — спустя полвека Зина Бегункова выглядит не достойным порицания персонажем, а зловещим типажом. Человек позднесоветский, человек имитации и вырос, и состарился в привычке к тотальному притворству — кто ради выживания, кто ради выгоды. О важности соблюдения личных границ в России не научились разговаривать и по сию пору. Этим зинкам, ставшим властью, и международные границы теперь не указ.

У фильма финал открытый, который хочется считать рваным, раззявленным. Получив нечто вроде прощения, школьница понимает его как индульгенцию на новое насилие, — она опять принимается всеми командовать. Учительница смотрит на старшеклассницу, — возможно, будущую прокуроршу — с чувствами сложными. Во взгляде ее и удивление, и что-то вроде гадливости. Вторжение — не вывих этой системы, такова сама система. Неважно, позднесоветская она или постсоветская, — нынешняя, путинская, один же вездессущий черт.

И еще одна порция неочевидного квира — в «Улыбке Клавы», детальном разборе советского киношлягера 1986 года «Одинокая женщина желает познакомиться».