Об экономике Российской империи

Среди либералов и леваков принято считать, что Российская империя была отсталой аграрной страной. Но уже в XVIII веке Россия занимала позиции лидера по ключевым показателям промышленности: выплавке чугуна и производству сукна. В XVIII в., после преобразований Петра I, Россия вышла на первое место в мире по выплавке чугуна, давая свыше трети мирового его производства. Значительную часть чугуна и железа (30-80%) Россия вывозила за границу, главным образом в Англию, где недостаток древесины резко ограничивал выплавку чугуна.

Принято считать, что в начале XIX века Франция была развитой и прогрессивной страной, а Россия – отсталой и косной. Между тем цифры статистики говорят об обратном, – по производству важнейших видов военной продукции Россия заметно превосходила Францию. Так, русская промышленность производила в год 163 тыс. тонн чугуна и 176 тыс. ружей, а французская соответственно – 99 тыс. тонн и 120 тыс. единиц.

В 1995 году вышла книга швейцарского экономического историка Пола Байроха (1930-1999) «Экономика и всемирная история». В ней он дал обзор мировой экономики и экономик основных регионов мира за период с 1750 по 1990 гг. Ключевым показателем, с помощью которого он оценивал экономическую динамику и сравнивал экономики отдельных регионов был валовой внутренний продукт (ВВП). Также у Пола Байроха имеется работа по экономической истории Европы XIX-XX вв. ("European Gross National Product 1800–1975" // Journal of European Economic History, 5, 1976). В ней приведены интересные цифры по России.

Оказывается, в 1830 году Россия была самой крупной экономикой Европы (Западной и Восточной)! Вот доли главных экономик Европы в суммарном ВВП Европы в 1830 году (%): Российская империя – 18,14; Франция – 14,76; Англия – 14,18; Германия – 12,44; Италия – 11,11.

В 1840 году доля России в европейском ВВП несколько снизилась – до 16,72%, в 1850 году – до 16,30%, в 1860 году – до 15,81%. Но, тем не менее, Россия по-прежнему продолжала оставаться первой экономикой Европы. А в 1870 году доля России в европейском ВВП резко подскочила до 19,94%. Она еще более закрепила статус первой экономики Европы. То есть, швейцарский историк опровергает миф об экономической отсталости России. Да, конечно, по душевым показателям Россия отставала от ведущих европейских экономик, но по совокупным объемам производимого продукта - была первой экономикой Европы. При этом стоит учитывать, что для расчета душевых показателей статистика учитывает всю территорию Российской империи (и следовательно население Средней Азии и Сибири), что вносит значительные коррективы, в то же время для Великобритании и Франции не учитывается население их слабо развитых колониальных владений.

Лишь в 1880 году Россия уступила первое место Англии, но разрыв был минимальным (доли этих стран в европейском ВВП равнялись соответственно 18,30 и 18,54%). К 1890 году Россия перешла на третье место (доля 14,45%), а первое и второе места занимали Великобритания (20,06%) и Германия (18,02%). К 1900 году Россия повысила свой удельный вес в европейской экономике до 16,98%. Но, тем не менее, она осталась на третьем месте, а первое и второе места продолжали занимать Великобритания и Германия. В 1910 году доля Россия повысилась до 18,93%, но она по-прежнему оставалась третьей экономикой Европы (первой экономикой к тому времени стала Германия, а Англия перешла на второе место). Накануне Первой мировой войны Россия переживала экономический бум. И в 1913 году опять стала крупнейшей европейской экономикой (20,41%). За ней следовали Германия (19,37%) и Англия (17,17%).

Для оценки экономических позиций России в прошлом также весьма ценны труды такого известного специалиста по экономической истории, как англичанин Ангус Мэддисон (1926-2010). Им был проделана титаническая работа: он путешествовал по многим странам мира, работая в библиотеках и архивах, собирая по крупицам информацию и создавая базы данных для подготовки основательной работы. Она была написана и получила название «Contours of the World Economy 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History» («Контуры мировой экономики, 1–2030 годы нашей эры: очерки по макроэкономической истории»). Эта работа была переведена на русский язык и издана у нас в 2012 году. Как следует из самого названия, исследование претендует на охват истории последних двадцати столетий. В поле зрения исследователя попали многие страны Запада и Востока. Россия также присутствует. Для оценки динамики экономического развития отдельных стран и определения их доли в мире Мэддисон использует показатель ВВП, измеренный в долларах 1990 года по паритету покупательной способности национальных валют.

Вот каков был уровень экономического развития России за последние пять столетий (млрд долл.): 1500 г. – 8.458; 1600 г. – 11.426; 1700 г. – 16.196; 1820 г. – 37.678; 1870 г. – 63.646; 1913 г. – 232.351.

За период в пять столетий (1500-1989 гг.) ВВП России вырос в 240 раз. Мировой ВВП за тот отрезок времени увеличился в 108 раз. Таким образом удельный вес России в мировой экономике постоянно увеличивался более высокими темпами, чем общий рост экономики.

На протяжении XIX века экономика России динамично развивалась. Особенно быстрым стал рост после Великих реформ Александра II и реформаторской политики Витте и Столыпина в конце XIX – начале ХХ века. В начале XX века Российская империя входила в число пяти наиболее развитых государств мира. В этой «большой пятерке» она занимала пятое место, пропуская вперед США, Германию, Великобританию и Францию. Согласно данным Мэддисона в 1913 году Россия резко вырвалась вперед и делила 2-3 место с Германией, впереди их находились лишь США, но темпы роста экономики России свидетельствовали в пользу того, что спустя 10, максимум 20 лет, Российская империя выйдет на первое место в мире.

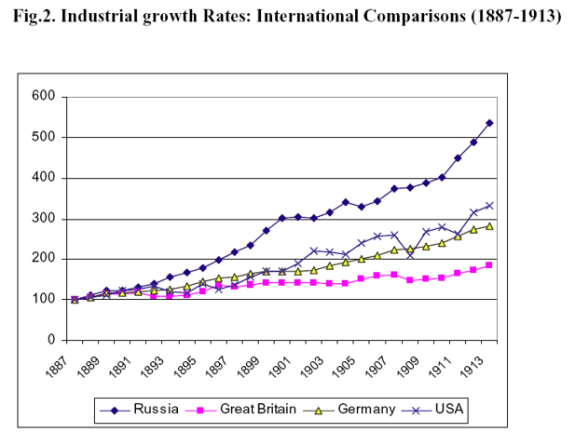

График, отражающий темпы индустриального развития России в сравнении с крупнейшими государствами мира. Источник: Leonid Borodkin, Paul Gregory, "Russia’s Industrial Growth In the First Stage of Industrialisation (1880s-1913)"

На таблице мы видим, что темпы роста Российской экономики опережали самые развитые государства и неуклонно возрастали. Очевидно, что никакого повода к спаду, русская экономика не демонстрировала. Напротив импульс данные ей в ходе военной индустриализации 1914-1916 гг. стал бы фактором завершающим переход России в число мировых лидеров по тогами Первой мировой войны. А новые рынки открывшиеся для нашей промышленности не только поддержали бы темпа роста но и спасли бы нас от потенциальной опасности послевоенного промышленного спада. Да и спад в России маловероятен, так как у нас в отличие от европейских стран экономика динамично росла и следовательно ее рост обеспечивал бы стабильность развития, так как "кормил бы сам себя" (это кстати свойство любой экономики на подъеме, равно как и экономики военного времени - кризисы в них невозможны, нет проблемы сбыта).

Даже по данным советской (известной своей лживостью) статистики национальный доход страны равнялся — 16,4 млрд. рублей (7,4 % от общемирового). По этому показателю Россия занимала четвертое место после США, Германии и Британской Империи. Однако по темпам прироста национального дохода Россия опережала многие страны, а в отдельные периоды, например с 1908 по 1917 гг. они были самыми высокими в мире, свыше 7 %.

Стоит обратить внимание на темпы развития российской промышленности. Если доля других индустриальных держав (за исключением США) с конца XIX века снижалась, то доля России сохранялась на прежнем уровне и даже несколько увеличилась.

Основные экономические показатели.

Сталь. В 1913 году царская Россия занимала 4-5-е место в мире по выплавке черного металла, при этом темпы роста производства стали у нее были вторыми (уступали только мировому лидеру - США).

Страна Выплавка стали (млн. тонн) Темпы прироста:

Россия - 4,9 (16,5%)

Франция - 4,7 (10%)

США - 25 (25%)

Германия - 16 (14%)

Великобритания - 8,7 (4,5%)

Австро-Венгрия - 2,5 (5%)

Уголь. Картина близка к производству стали, что позволяет делать вывод о едином промышленном тренде.

Страна Добыча угля (млн. тонн) Темпы прироста*

Россия - 35,4 (14%)

Франция - 43,8 (4%)

США - 517 (15%)

Германия - 270 (12%)

Англия - 290 (1,5%)

Австро-Венгрия - 15,5 (7%)

К 1913-1914 годам Россия вышла на полное самообеспечение по углю.

Источники: “Мировое хозяйство. Сборник статистических материалов за 1913-1927 гг.” М., 1928, стр. 6 — 9, табл. 2, 3.;

Паламарчук В. История народного хозяйства Германии в 1871-1914 г. Львов,1960.

Железнодорожный транспорт

В 1904 году в России было выпущено около 1200 паровозов и свыше 21 тыс. вагонов. В 1906 году – около 1300 паровозов. После русско-японской войны количество заказов на паровозы снизилось, и в 1913 году выпустили лишь около 650 машин (в 1914 году - свыше 800) и около 14 000 вагонов. Примечательно, что к этому времени «отсталые» русские разработали паровозы собственной конструкции и успешно поставляли их на внешние рынки (в том числе в Германию и Англию). Интересно заметить, что в СССР паровозы собственной конструкции появились и вошли в серию лишь во второй половине 30-х годов: речь идет о ФД, ИС и Л. Ярким свидетельством технической отсталости царской России является тот факт, что паровозы дореволюционной конструкции (серия СУ – слегка обновленные С) бегали на линии Москва-Ленинград аж…до 1958 года!

Для развлечения можно посмотреть список производителей локомотивов в России и увидеть, что все они были построены при царях.

Темпы строительства железных дорог в царской России были одними из самых высоких в мире – ежегодно в строй вводилось 1,3-1,6 тыс. километров путей. При этом не трудно заметить, что строительство железных дорог ударными темпами шло и в Первую мировую войну. Всего, на начало 1917 года протяженность железнодорожной сети в Империи составляла 81,7 тыс. километров. Это без 4 тыс. километров путей в Финляндии и Польше, а также 2,5 тыс. километров КВЖД. В СССР же темпы строительства железных дорог резко упали.

Если темпы строительства дорог советские агитаторы опровергнуть не могут, то основной упор в своей критике они переносят на непозволительную, по их мнению, низкую плотность железных дорог в России. В принципе, удивительного тут мало, поскольку территория страны была гигантской и простое сравнение тут не совсем уместно. Например, плотность железных дорог в США была ниже чем в Германии. Означало ли это, что США более отсталое государство? Разумеется, нет. Сетка дорог строится исходя из возможностей и целесообразности, а не ради цифры в окошке таблицы.

Более продуктивно будет посмотреть на обеспеченность населения страны железной дорогой. Так, в 1890 году на 10 тыс. жителей в Англии приходилось 8,5 километров дорог, в Германии – 8,7, во Франции – 9,6, тогда как в России – 3,24. Мало? Стледует однако сказать, что уже к 1917 году эта цифра выросла почти в полтора раза – до 5,2. А с учетом сохранения темпов строительства дорог, Империя вполне могла к концу 20-х годов выйти на уровень Франции, Англии и Германии, даже обогнав их.

Источники: Ильинский Д.П., Иваницкий В.П. Очерк истории русской паровозостроительной и вагоностроительной промышленности. М., 1929; Л.Г.Бескровный, Армия и Флот России в начале ХХ века.

Тракторостроение

В почти каждой публикации по этой теме совки не ленятся указать, что де царская Россия не имела своего тракторостроения, и что, мол, в 1913 году в России работало на полях лишь чуть более полутора сотен тракторов, тогда как в зарубежных странах их счет шел «на тысячи». Для неискушенного человека картина вырисовывается простая: пока английские и немецкие фермеры рассекают по полям на мощных машинах, глупый русский Ванька пашет сохой.

На самом деле, это тоже ложь коммунистов. Примечательно, что они почему-то не приводят конкретные цифры, сколько же тракторов работало в 1913 году во Франции, Германии, Италии, Англии или США. Не приводят по той причине, что тракторостроение как отрасль в тогдашней мировой экономике и в индустрии самых развитых стран мира…еще попросту отсутствовало!

Да, да. Тракторы на паровой тяге, как известно, строились в Англии и Франции еще с середины XIX века, а в США – с 80-х годов того же столетия, однако их применение было крайне ограничено. Ежегодно во всем мире до 1912 года выпускалось лишь несколько тысяч таких машин. Причем что интересно – в основном в США, тогда как в европейских странах их производство не выходило за рамки партий в сотни или даже десятки единиц.

Ситуация немного изменилась, когда в 1907 году английская фирма "Хорнсби" выпустила первый в мире гусеничный трактор с двигателем внутреннего сгорания, а в США фирмой Holt были выпущены первые гусеничные тракторы. Однако вплоть до Первой мировой войны крупносерийное производство этих машин в большинстве индустриально развитых стран мира отсутствовало, да и в самих США оно было незначительным. К концу 1913 года в США насчитывалось только около 6,5 тыс. тракторов с двигателем внутреннего сгорания. К примеру, в Германии гусеничные тракторы стали выпускаться компанией Wanderer-Dorner незадолго до Первой мировой войны.

Напомню, что крупносерийное производство тракторов в тех же США было начато лишь…в 1917 году на предприятиях Форда...Именно тогда в мире и родилась тракторная отрасль.

Таким образом, упреки совков в отсутствии тракторной индустрии царской России мы можем смело записать и на адрес ряда других стран, которые по их логике «отсталыми» не были – Англии, Франции, Германии и даже США.

Некорректно говорить, что в России отсутствовало какое-либо производство тракторов. В 1912 году в России было начато экспериментальное производство своих собственных тракторов улучшенной конструкции Мамина с двигателем внутреннего сгорания («Русский трактор», 25 и 45 л.с.). Всего до первой мировой войны на Балаковском заводе нефтяных двигателей и тракторов было выпущено 4 таких машины (есть информация, однако, что их было сделано аж до 100, но найти ясного подтверждения этому я пока не смог). Из-за войны предприятие переключилось на работу по военному заказу. Есть сведения, что еще до войны производство тракторов развертывалось в Ростове-на-Дону, Кичкассе, Барвенкове, Харькове, Коломне и Брянске.

Во время войны, тем не менее, численность тракторов в экономике России резко выросла и достигла 1,8 тыс. штук. Как правило, это было достигнуто за счет закупки тракторов в США. Но не стоит думать, что это было показателем какой-то жуткой отсталости. Если посмотреть на другие государства-участники ПМВ, то мы увидим, что они также закупали трактора в Америке. В Великобритании с лета 1917 года собственное тракторостроение...исчезло (заводы были разбомблены немцами), и страна перешла на чистый импорт, Франция тоже закупала эти машины за океаном, а Германия вообще почти прекратила их производство. В 1917 году производство тракторов должно было начаться на Обуховском заводе, однако из-за кризиса в стране и начала Гражданской войны оно было отложено.

Промышленное производство в годы ПМВ

"В конце 1915 года Правительство начинает принимать меры к увеличению промышленного потенциала России и ликвидации отставания в ряде ключевых областей - автомобильной и авиационной. Так заключаются контракты на постройку 6 автомобильных заводов:

• Руссо-балт в Филях (ныне НПО им Хруничева)

• АМО в Москве (ЗиЛ)

• Русский рено в Рыбинске (Рыбинские мооторы)

• Ярославский автомобильный (ЯГАЗ, ныне Ярославский моторный)

• Аксай (ныне Россельмаш)

• Мытищенский завод военных самоходов (Мытищинский машиностроительный).

Первую свою продукцию эти заводы дали уже в 1917 году. Причем АМО развернул (по обходной технологии) массовое производство грузовиков и к 1917 году выпустил около 1300 автомобилей.

Завод Рено в Рыбинске одновременно готовил к вводу производство авиационных моторов (уничтоженное в 1918 году) и допускал возможность производства танков. Вторым этапом должно было стать расширение до промышленного уровня авиационных заводов (Лебедь и Руссо-балт - в Петербурге, Анатра в Одессе, Дукс - в Москве) до объемов выпуска 10000 аэропланов в год.

Прочие экономические показатели

Уже к 1917 г. во многих областях промышленности Россия достигла самообеспечения и независимости от импорта. Брянский, Сормовский и Коломенский заводы выпускали собственные паровозы и вагоны. Военные заводы (Путиловский, Обуховский и др.) выпускали полностью отечественные артиллерийские орудия и почти вся русская артиллерия была уже вооружена орудиями собственного производства, так же, как пехота русскими винтовками (Ижевских, Воткинских, Тульских и др. оружейных заводов).

Коммерческое судостроение выпускало свои пассажирские и грузовые пароходы, прекрасными образцами которых являлись пароходы Добровольного флота, названного так потому, что эти суда строились на добровольные пожертвования непрерывно богатевшей страны. В январе 1914 года наш торговый флот насчитывал 3.770 судов (всего 783.000 тонн). Русский волжский торговый флот имел накануне революции уже 11 млн. тонн, тогда как в Германии весь речной флот в те же годы насчитывал 6 млн. тонн, а на великой американской реке Миссисипи лишь 2 млн. тонн.

Отметим также быстрый прогресс одной из новейших тогда отраслей промышленности - авиационной. Такой специалист в этой области, как И. И. Сикорский, писал в своей книге "A noble world or none", что авиационная промышленность России в 1914 году не уступала американской.

Легкая промышленность производила ткани, нисколько не уступавшие по качеству самым лучшим заграничным, что доказывается их активным экспортом (чего никогда не мог достигнуть СССР, у которого легкая промышленность отставала от Запада всегда). Производство русского льна составляло накануне Первой Мировой войны 80% всей мировой продукции.

Добыча золота достигла в 1914 году 64,9 тонн, что составляло 10% его мировой добычи. Добыча каменного угля за последние 25 лет до 1917 г. увеличилась в шесть раз, тогда как за тот же срок добыча угля в США возросла только в четыре раза, а в Англии только удвоилась, В то время, как производство чугуна увеличилось в период 1890-1900 годов во Франции на 58%, в Англии на 13% и в США на 76%, - в России это производство возросло на 220%.