Нейротипичный? Нейроотличный? Что такое нейроразнообразие?

Как и обещала, выкладываю сюда немного адаптированный перевод моего видео о нейроразнообразии, которое я сняла для своей рабочей группы в Оксфордском Университете. К самому видео есть автоперевод субтитров (нужно нажать на колёсико в верхней правой части экрана на YouTube), но читать, конечно, удобнее. Часть первая.

____

Идея нейроразнообразия стала в последнее время мейнстримом - если не на пост-советских территориях, то в Европе и США. Мы начинаем открыто говорить о собственном аутизме, СДВГ, биполярном расстройстве, К-ПТСР или синдроме Туретта.

Но что такое нейроразнообразие на самом деле? Сколько нейроотличных людей существует в мире? Где проходит грань между “расстройством” или “заболеванием”, которое нужно лечить, и просто отличием в устроении ума и тела, к которому нужно отнестись с бережным уважением - потому что так проявляется биоразнообразие и культурного разнообразия?

Это непростые вопросы, и тема нейроразнообразия непростая, “взрывная”. В том числе и потому, что по состоянию на 2025 год нет единого определения нейроразнообразия, которое бы всех устраивало.

Моя роль и личный опыт

Меня зовут Алиса Апрелева. Я (как выяснилось совсем недавно) нейроотличная исследовательница и занимаюсь темой нейроразнообразия в Оксфордском университете. У меня также есть многолетний опыт заботы о нейроотличных людях в моей семье и 15-летний опыт работы сертифицированным музыкальным терапевтом.

Меня зовут Алиса Апрелева. Я (как выяснилось совсем недавно) нейроотличная исследовательница и занимаюсь темой нейроразнообразия в Оксфордском университете. У меня также есть многолетний опыт заботы о нейроотличных людях в моей семье и 15-летний опыт работы сертифицированным музыкальным терапевтом.

При всём этом, во-первых, я решительно против разделения людей на нейроотличных и нейротипичных. Мы все - люди. А во-вторых, как исследователь, я стараюсь сохранять равновесие (equipoise), то есть не принимать ничью сторону. Я просто проявляю здоровое любопытство к феномену нейроразнообразия, стремясь понять его с психологической, неврологической, социальной, культурной и исторической точек зрения.

Это первое видео – моя попытка из лучших побуждений кратко обобщить наше текущее коллективное понимание человеческого нейроразнообразия. Споров по-прежнему много. И просто потому, что нам нужно с чего-то начать, вот моё собственное, пусть и несовершенное, рабочее определение:

(c) Алиса Апрелева, youtube.com/c/apreleva

Нейроразнообразие – это развивающаяся концепция, которую часто используют, чтобы описать всё многообразие человеческих нейрокогнитивных, коммуникативных и сенсомоторных отличий с точки зрения социального равенства.

Если сказать проще, это значит: у нас есть относительно новое слово «нейроразнообразие», которым мы часто пользуемся, чтобы обозначить, насколько все люди отличаются тем, как работают их мозг, нервная система, мышление, общение, движения и ощущения.

И, конечно, один человек не может быть «нейроразнообразным» в одиночку, ведь нет никакого сравнения с другими. Аналогично тому, как ваша кошка или куст лаванды в саду не могут быть «биоразнообразными».

Зато мы можем сказать, что сообщество или человечество в целом — нейроразнообразно. А вот конкретный человек — нейроотличный или относится к нейроменьшинству. Подробнее об этом чуть позже.

Немного истории

Термины «нейроразнообразие» и «неврологическое разнообразие» появились в 1990-х годах, изначально в связи с вариантом аутизма, которая тогда была известна как синдром Аспергера (в то время его ещё неформально и довольно негативно называли «высокофункциональный аутизм», а официально сейчас это «аутизм 1-го уровня» по (Американская психиатрическая ассоциация. (2013). DSM-5)).

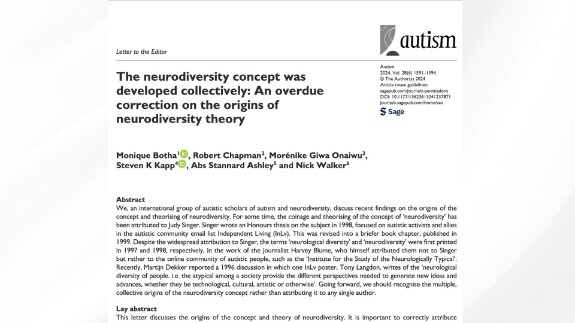

Раньше считалось, что эти понятия ввела аутичная австралийская социолог Джуди Сингер, хотя сегодня даже это ставится под сомнение после весьма резонансной коллективной публикации в журнале Autism в 2024 году. Но это уже тема для другого видео.

Нейроразнообразие описывает социальную, а не медицинскую реальность

Важно понимать, что нейроразнообразие — это не медицинский, не диагностический термин, а скорее слово для описания социальной реальности, в которой люди не вписываются в единый стандарт взаимодействия со средой, потому что мы все неврологически устроены по-разному.

Нейроотличность не равна аутизму любого уровня. Не равна дислексии, биполярному расстройству или болезни Альцгеймера. Нейроотличность и нейроразнообразие — это более широкие понятия, которые существуют параллельно с очень реальными потребностями, трудностями и надеждами людей, у которых есть диагноз или которые подозревают диагноз у себя. Я понимаю, что это непростая и противоречивая тема. Давайте разбираться дальше.

Взгляд со стороны нейронауки (упрощённый)

Если бы вы могли прочитать только одну статью о нейроразнообразии, я бы предложила текст, написанный канадской исследовательницей Хагар Голдберг для журнале Encyclopedia в 2023 году. Он называется «Unraveling Neurodiversity: Insights from Neuroscientific Perspectives», и даёт прекрасный, очень доступный и при этом глубокий обзор.

Автор считает, что неврологические фенотипы (или различные «типы» мозга) лучше описывать как континуум, а не чёткие категории. Проще говоря, существует спектр различий: у одних людей устройство мозга во многом похоже, а у других - имеет больше отличий от других. При этом нет чёткого и «естественного» разделения на разные типы мозга. Мы все принадлежим к одному виду homo sapiens. И все эти различия - минимальны.

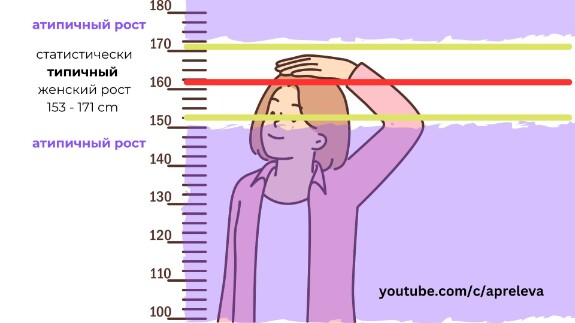

Простая аналогия - рост человека: кто-то очень высокий, а кто-то низкий. Да, нам удобно иметь размерные ряды одежды «большие и высокие» или «миниатюрные», и, конечно, люди разного роста по-разному ощущают среду, но в целом все мы переживаем одну и ту же человеческую жизнь.

Наш рост, как и многие другие биологические показатели, подчиняется закону нормального распределения. Средний мировой рост для женщин — 162 см с отклонением в 6 см. Это значит, что любая женщина ростом от 153 до 171 см считается статистически «типичной» по этому признаку. Все, кто выше или ниже, — статистически «атипичны».

(c) Алиса Апрелева, youtube.com/c/apreleva

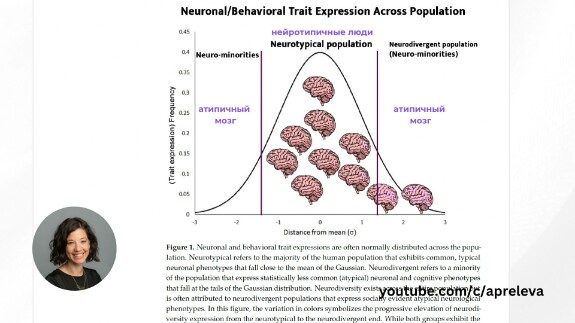

Наша нейронная организация, конечно, гораздо сложнее, но нейротипы людей тоже следуют этому принципу гауссианы. У большинства населения наблюдаются неврологические и поведенческие черты, которые считаются типичными, общими. То есть большинство людей, чисто статистически, воспринимают мир, общаются, социализируются, двигаются, думают и, скажем, готовят себе бутерброд примерно одинаково. Эту статистически «большую группу» называют «нейротипичными» людьми.

(c) Алиса Апрелева, youtube.com/c/apreleva

Чем дальше мы уходим от средней зоны, тем сильнее проявляется разнообразие мозга. Каждый мозг уникален, имеет собственное «особое» строение. Все мы находимся в этом спектре нейроразнообразия. Редкие черты встречаются по мере удаления в «хвосты» нормального распределения. Когда же преодолевается определённый порог, конфигурация мозга может считаться «статистически атипичной». И человек, у которого такая атипичная неврологическая организация, относится к нейроотличным.

По (Goldberg, 2023)

Ещё раз, чтобы не было путаницы: речь не идёт об «аутистическом спектре», нейроотличность и аутизм — разные вещи, хотя и пересекаются. Надеюсь, это понятно. Если у вас есть вопросы, спрашивайте в комментариях.

(c) Алиса Апрелева, youtube.com/c/apreleva

_____

Продолжение следует (пока можно смотреть с субтитрами здесь).

Курсы, книга, другие материалы здесь.

Поговорить со мной про нейроразнообразие, музыкальную терапию или позаниматься терапевтическим пением можно здесь.

Спасибо,

- Алиса

Спасибо,

- Алиса

нейроразнообразие

аутизм

дислексия

терапия

пение

исследования