Для тех, кто хочет учить иностранный язык без боли и страданий

About the creator

Друзья! С 2014 года мы создаём для вас познавательные материалы, рассказываем новости науки и технологий, освещаем глобальные тенденции и угрозы, даём на наших страницах слово учёным, врачам, другим интересным людям. Искусственный интеллект, медицина, биотехнологии, астрофизика, антропоцен и климатические изменения, эволюция и природовосстановление — наши постоянные темы.

логика

Текущие мозги для искусственного интеллекта

(Материал подготовлен для XX2 века Александром Виноградовым. Со ссылками будет опубликован на сайте)

Фирма Microsoft предложила почти 10% своих сотрудников в Китае переехать в США, Ирландию, Австралию или Новую Зеландию. Это решение касается в основном китайских инженеров, работающих в отделах машинного обучения и облачных вычислений — ключевых областях, в которых США и Китай соперничают за технологическое превосходство.

Инженеров пригласили переехать вскоре после пресс-релиза Белого дома о стопроцентном повышении тарифов на высокотехнологичные китайские товары. Предложение релокации – знак того, что Microsoft предпринимает шаги к постепенному уходу из Китая, чтобы избежать неприятностей внутри США.

Присутствие Microsoft в Китае уже давно интересует американских законодателей. В письме от марта 2024 года конгрессмен Пэт Фэллон (Pat Fallon) выразил обеспокоенность по поводу того, что бизнес Microsoft в Китае может угрожать национальной и экономической безопасности США. Он призвал к тщательной проверке операций Microsoft в Китае, полагая, что ни одна американская компания не должна поддерживать китайское правительство.

Новость может рассматриваться как реакция Microsoft на желание угодить правительству США. Однако представитель Microsoft сообщил по электронной почте, что это было лишь рутинное деловое решение.

По данным внутренних источников Microsoft, переезд касается 700-800 человек. Даже если небольшое количество сотрудников примет предложение, это станет ощутимой утечкой мозгов для Китая.

Show more

логика

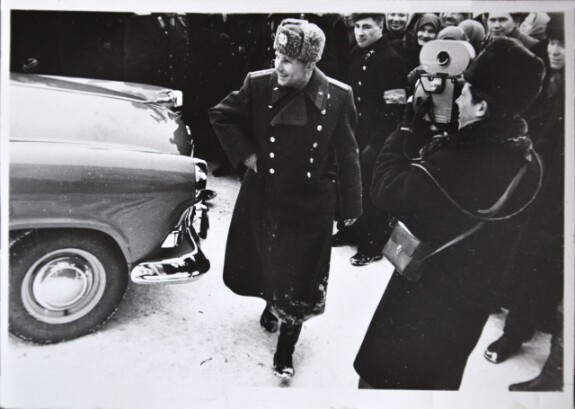

День космонавтики (10 лет в ХХ2 веке)

Сегодня праздник, Всемирный день авиации и космонавтики, в связи с чем можно вспомнить, о чём в эти дни мы писали десять лет назад.

12 апреля 2014 вышла новость, с космонавтикой и авиацией никак не связанная, но 10-го мы задавались вопросом, сумеют ли США преодолеть зависимость от российских космических миссий.

О чём шла речь (с примечаниями из 2024):

«НАСА, прекратив развитие проекта Space Shuttle в 2004 году, отправляет астронавтов на орбиту на российских кораблях. Несмотря на успешное развитие частного космического проекта SpaceX, корабли «Союз» и «Прогресс» уже более десяти лет остаются основным средством доставки людей и грузов на МКС. Правительство США считает, что такая ситуация недопустима. Президент Барак Обама требует выделения более 800 миллионов долларов ежегодно в течение пяти лет, с тем, чтобы построить собственный пассажирский космический корабль. Такое финансирование, предполагается, было бы достаточным, чтобы начать запуски американских ракет с астронавтами на борту уже в следующем году.

Show more

россия

сша

мкс

Переиграть и уничтожить: после полученного оскорбления запишите свои чувства на бумаге, а затем избавьтесь от записей, это уменьшает гнев

Исследовательская группа японского университета обнаружила, что запись своей реакции на неприятный инцидент на листе бумаги, а затем его уничтожение уменьшает чувство гнева.

"Мы ожидали, что наш метод в какой-то степени подавит гнев, — говорит ведущий исследователь Нобуюки Каваи (Nobuyuki Kawai). — Однако мы были поражены тем, что гнев был устранён почти полностью".

Такое исследование важно: контроль над гневом дома и на рабочем месте может уменьшить количество негативных событий в нашей работе и личной жизни. К сожалению, многие методы управления гневом, предложенные специалистами, не подкреплены эмпирическими исследованиями. К тому же человек в гневе может об этих методах и не вспомнить.

Результаты исследования, материалы которого опубликованы в Scientific Reports — кульминация многолетнего изучения связи между написанным словом и ощущением гнева. Всё основано на работе, показывающей, как взаимодействие с физическими объектами может контролировать настроение человека.

Для своего проекта Каваи и его аспирантка Юта Каная (Yuta Kanaya), оба представляют Высшую школу информатики Университета Нагои, попросили участников написать краткие заметки о важных социальных проблемах. Например, следует ли запретить курение в общественных местах. Затем им сообщили, что эту работу оценит докторант из Университета Нагои.

Однако докторанты, проводившие оценку, оценивали текст по заданному скрипту. Независимо от того, что написали участники, оценивающие отметили их низкий уровень интеллекта, малую заинтересованность, агрессивность, отсутствие логики и рациональности. Чтобы наверняка донести агрессивный посыл рецензии, докторанты также добавляли оскорбительный комментарий:

Show more

психология

япония

музыка

музыка

звукозапись

Subscription levels

Простая благодарность

$ 1,05 per month

Ваша подписка — благодарность коллективу "XX2 века".

Дружеская помощь

$ 2,5 per month

Вы можете подписаться и помогать нам небольшим платежом каждый месяц, не совершая для этого никаких дополнительных движений. Мы будем вам очень благодарны, а также сможем больше времени и сил уделять созданию интересных материалов для вас. Также, если захотите, по этой подписке вам будет доступен краткий информативный еженедельный дайджест наших материалов / периодические тематические дайджесты по разным научно-техническим тематикам.

Большая дружеская помощь

$ 5,3 per month

Вы можете подписаться и помогать проекту регулярно, не делая для этого больше никаких лишних движений. По этой подписке вы получите доступ к еженедельным и ежемесячным дайджестам и ранний доступ к некоторым нашим большим материалам. Также через некоторое время, когда наберётся достаточное число подписчиков, вы сможете участвовать в голосовании за тему ближайшего обзора.

Спонсорский профиль

$ 53 per month

Вы можете основательно помочь проекту. По этой подписке вы получите доступ к еженедельным и ежемесячным дайджестам и ранний доступ к нашим большим материалам. Мы прислушаемся к вашему мнению, когда будем искать тему ближайшего обзора. На сайте https://22century.ru/ вы получите спонсорский профиль в разделе "Команда", где мы разместим, по вашему желанию, информацию о вас (со ссылками на соцсети или сайт).