Арьо Кламер. "Странная наука экономика"

Никому не нужны экономисты

Я на личном опыте знаю, что экономистов считают не слишком приятной компанией. Если на светском мероприятии вас представляют как экономиста, разговор тут же увядает. «Как интересно»,— говорит кто-то из вежливости. Чувствуя неловкость, я быстро добавляю, что еще занимаюсь философией. «A-а!». Искра одобрения. Обращаясь к своим невольным слушателям, я сообщаю, что изучаю мир искусства. «Как интересно!». Глаза загораются! Экономист заговорил о том, о чем подобает говорить в обществе и что им интересно.

Странно, что экономист — с его знанием предмета, который управляет повседневной жизнью, который ежедневно появляется в газетах, который способен сокрушить самых влиятельных людей на земле,— не пользуется популярностью в обществе в качестве собеседника. Странно, что так много людей, читая газеты, привычно пропускают экономические статьи и выключают телевизор, если речь заходит об экономических вопросах. Странно видеть, насколько мала известность большинства экономистов. И хотя экономисты стараются сделать так, чтобы быть услышанными, их книги, за редким исключением, пылятся на полках книжных магазинов. (Я не имею в виду книги о бизнесе типа «Как...» — как стать лидером, как разработать концепцию, как сделать деньги из воздуха,—общая экономическая наука и экономика предпринимательства— это не одно и то же.)

Экономисты сталкиваются с вопиющим отсутствием интереса к своей работе. Осмельтесь рассуждать о новейшей экономической теории за обедом — и увидите в лучшем случае скуку. Супруга одного коллеги однажды вообще задремала за столом, пока мы болтали на экономические темы — она устала, но сомневаюсь, что она заснула бы, если бы мы говорили об искусстве. А применение экономической науки в прикладных целях чаще становится объектом насмешек, нежели разумного рассмотрения. В повестку дня одного из совещаний профессорско-преподавательского состава в колледже был включен вопрос о нехватке парковочных мест. Экономист предложил продавать их с аукциона — абсолютно разумное в нашем мире решение. Преподаватели английского языка, истории, естественных наук и так далее — некоторые из них были чрезвычайно творческими людьми — пришли в ужас. Экономист же был поражен экономической наивностью своих коллег.

Странное преподавание экономики

Вначале преподаватели могут щедро делиться сведениями об экономике «реального мира», поскольку это действенный способ пробудить в студентах интерес и заманить их в мир экономики. Но очень скоро переходят в мир моделей. Чем дальше они углубляются в экономическую науку, тем более абстрактными и далекими от реальной экономики становятся занятия. Экономическая наука все больше становится наукой в себе, а не наукой об экономике. Студенты больше узнают о науке экономики, а не о мире экономики.

Опросив студентов магистратуры в самых престижных учебных заведениях США (Klamer and Colander, 1987, 1990), мы обнаружили, что студенты считают знание математики и способность решать задачи гораздо более важными для карьеры экономиста, чем знание экономики. Шестьдесят восемь процентов опрошенных вообще считали знание реальной экономики второстепенным делом. Вдумайтесь, как это странно. Ведь это профессия, посвященная изучению экономики, а самых талантливых студентов сковывают математическими абстракциями выбора и распределения ограниченных ресурсов. Когда что-то случается в реальной экономике, они не знают, как это описать.

Экономические школы

В войне между учеными-естественниками по поводу, скажем, холодного ядерного синтеза или теории относительности решающий эксперимент является смертельным оружием. У экономистов нет такого оружия. Они образуют враждебные группировки, одни превосходят другие по одной только численности, но всегда уязвимы по отношению к более молодой и сильной группе, которая удачно спланировала наступление. Некоторые из более сильных армий крайне малочисленны, но живут вечно (марксисты); компании некоторых теряют свой научный запал после обретения политического влияния (Лаффер и прочие сторонники теории предложения); другие создают много шума и кипят энтузиазмом, но у них мало боеприпасов (последователи Нельсона и Уинтера). В одно время господствуют две или, может, три. Чем больше армия и чем дольше она способна сражаться (кейнсианцы, представители неоклассической школы), тем больше она запоминается.

Роберт Лукас, главная фигура неоклассической экономической теории (который впоследствии получит Нобелевскую премию), серьезный и обаятельный, увлеченно рассказывал о том, как он проводит научные исследования. «Что бы вы сделали, если бы были членом Совета экономических консультантов?»,— спросил я, усматривая в этом вопросе логическую связь с его теориями и возражениями против вмешательства государства в экономику. «Подал бы в отставку»,— совершенно серьезно ответил он. Его студенты позднее вспоминали, как он попросту игнорировал советников по вопросам экономической политики, выходцев из Лиги плюща с Восточного побережья, которые постоянно ездили в Вашингтон. «Здесь в Чикаго,— (якобы) заверял он их,— мы серьезно относимся к экономической науке». Иными словами, консультирование лиц, принимающих решения о мерах политики, является занятием, недостойным серьезного экономиста.

Другой экономический лагерь являл собой совершенно иную картину. Боб Солоу известен своим комментарием:

"Предположим, что кто-то сидит сейчас на вашем месте и заявляет мне, что он Наполеон Бонапарт. Последнее, что я хотел бы сделать в этой ситуации — это принять участие в технической дискуссии о тактике кавалерийского боя в сражении под Аустерлицем. Если я сделаю это, то с молчаливого согласия окажусь втянутым в эту игру в Наполеона. А Боб Лукас и Том Сарджент только и мечтают развязать техническую дискуссию, потому что в этом случае вы молчаливо соглашаетесь с их фундаментальными допущениями; ваше внимание отвлечено от изначальной слабости всей теории. Поскольку я считаю эту фундаментальную основу смехотворной, я и реагирую на нее как на смехотворную, то есть смеюсь над ней, чтобы не попасть в ловушку серьезного отношения и переключения на технические вопросы".

Как странно. Как это возможно, чтобы очень умные люди, представляющие одну и ту же научную дисциплину, не понимали друг друга? Почему они идут на обострение конфликта, вместо того чтобы собраться вместе и урегулировать существующие разногласия? А ведь два приведенных выше примера относятся к основным течениям экономической науки, мейнстриму! Менее значительные школы еще дальше отстоят друг от друга и меньше взаимодействуют между собой. Даже братья и сестры могут иметь диаметрально противоположные экономические взгляды. В экономических кругах хорошо известны американцы Роберт и Дэвид Гордон, сыновья родителей-экономистов. Один из братьев придерживался традиционных взглядов на экономику, а другой был марксистом (Дэвид умер в 1996 году в возрасте 51 года). Они существовали в абсолютно параллельных мирах. Они читали разную литературу, общались с разными людьми, имели крайне полярные взгляды даже на экономику той страны, в которой вместе выросли. Сколь бы близки они ни были как братья, Дэвид говорил мне, что они «никогда не обсуждали экономическую теорию». Они просто приняли для себя тот факт, что это невозможно. Как странно для науки, не говоря уже о братьях.

Истина

Истина не занимает центрального места в научном разговоре. Истина не является верховным судьей в спорах и не служит главным ориентиром в научных изысканиях. В обществе экономистов вопрос об истинности практически никогда и не встает. Редко когда кто-нибудь спросит: «Неужели это действительно так?» В научной среде не принято претендовать на знание истины. Вы скорее можете сказать, что добились «интересного результата», «правдоподобного исхода» или «более плодотворного подхода». Экономисты могут заявить, что их теории верны, а теории других — ошибочны, но горе тому, кто осмелится претендовать на точность прогноза. Вот это уже будет настоящей оплошностью. Практически все участники научного разговора знают, что истина неуловима, что новые результаты могут доказать ошибочность прежних, что теории развиваются и претерпевают изменения, что неопределенность встречается на каждом шагу. Как заметил философ науки Пол Фейерабенд в своем очерке «Против методологического принуждения», «Что же касается слова „истина“, то на данном этапе мы можем лишь отметить, что оно, безусловно, волнует людей, но ничего большего не дает».

Экономические разговоры

Выберите давно издаваемый журнал, например, Economic Journal или American Economic Review, и возьмите номера, выходившие с пятилетними интервалами. Разговор меняется на ваших глазах. Статьи конца XIX века многоречивы и тягучи. Они содержат мало статистики и очень мало математических записей. Статьи первых десятилетий XX века страница за страницей дают статистику. Затем зародился новый жанр, стоящий особняком, поскольку статьи в этом жанре коротки и содержат множество математических уравнений. В 1980-е и 1990-е годы этот жанр начинает доминировать. Статистические выкладки становятся редкостью. В 1990-е годы увеличивается доля статей, содержащих те или иные эконометрические тесты.

А теперь давайте вместе проведем второй эксперимент. На сей раз найдите книги Адама Смита, Милтона Фридмана и Роберта Лукаса. Все они восхваляют чудесные свойства свободного рынка и подчеркивают важность свободного выбора, предупреждая об опасностях, сопряженных с вмешательством государства, поэтому эти экономисты, как можно часто слышать, высказывают единую точку зрения: Адам Смит — это просто Милтон Фридман в парике, а Лукас— современная версия Фридмана. А теперь полистайте их книги. Что вы видите? Во-первых, книга Смита «Богатство народов» очень объемна. Этому парню явно потребовалось много страниц, чтобы донести свое послание о невмешательстве в экономику. И все эти страницы заполнены... словами. Вы напрасно будете искать уравнения и только при внимательном прочтении обнаружите некоторую статистику. Взгляните пристальней, и вы увидите, как Смит отстаивает свою точку зрения при помощи анекдотов, разбросанных тут и там концепций и не слишком обширного анализа. Здесь нет моделей.

А теперь взгляните на книгу Фридмана «Монетарная история». Это тоже объемный труд, но в данном случае объем обусловлен большим количеством статистики. Фридман работал с цифрами, множеством цифр. Затем возьмите книгу Лукаса «Модели циклов деловой активности» (Lucas, 1987). Она довольно тонкая. И вот наконец и модели, одна за другой, все аккуратно сформулированные математическим языком. Возможно, у этих парней сходные идеи, но они ведут разные разговоры.

А значение имеет именно разговор, по крайней мере, если вы живете среди экономистов. В свое время Фридман был влиятельной фигурой в Чикаго, но та разновидность разговора, которую он предпочитал и продвигал, теперь называется «старой чикагской» экономической школой, поскольку ее вытеснила беседа новых чикагских экономистов: Роберта Лукаса и его когорты. Фридман перешел в Стэнфордский университет. Его всё еще чтят в коридорах экономического факультета в Чикаго, но его способ заниматься экономической наукой безнадежно устарел. Все, против чего он выступал — экономическая теория общего равновесия Вальраса вместо экономической теории частичного равновесия Маршалла, тяжеловесное теоретизирование и моделирование, направленное на выявление глубинных структур, вместо прагматического моделирования, призванного обеспечить доказательство в ходе спора,— в конечном итоге возобладало. А что же Адам Смит? Представьте себе, что было бы, если бы он проснулся в наши дни, как Рип ван Винкль. Он бы не имел ни малейшего понятия о том, что происходит. Математика показалась бы ему ахинеей, и он бы, скорее всего, превратился в историка или для начала занялся бы моральной философией, которая его интересовала. Все эти эксперименты показывают, насколько радикально изменился разговор.

Мы могли бы на этом и закончить. Мы могли бы заключить вместе с бескомпромиссным экономистом, что новые чикагские экономисты, теория игр, поведенческая экономика и вся тяжеловесная математика и эконометрика— это просто кульминация длительного процесса. Куда уж как хорошо, а станет только еще лучше. Знания накапливаются; наука движется вперед.

Но как же быть с другими разговорами, которые развиваются параллельно? Неужели они обязательно являются второстепенными, ложными, бессмысленными или ошибочными? Можем ли мы знать это наверняка? Мы уяснили, что никакие убедительные эмпирические проверки, никакие данные не доказывают окончательно и бесповоротно, что одна теория лучше другой. Кто-то вроде Милтона Фридмана будет сомневаться в том формализованном обороте, который принял разговор, как и многие другие. Ошибаются ли эти критики? Являются ли они ретроградами от науки, цепляющимися за старые времена? Или же есть что-то еще?

Я уверен, что есть что-то еще, что метафора разговора подсказывает другой взгляд на эти происходящие с течением времени изменения. В частности, я предполагаю, что изменения возникают потому, что оказываются нужны для объяснения происходящего в обществе в целом. Экономические разговоры не изменяются сами по себе.

Модели в повседневности

В повседневном дискурсе модели считаются недопустимыми. Журналисты заявляют об этом при любой возможности, очевидно, чувствуя, что им следует отречься от этого (важнейшего) элемента академической риторики, чтобы продемонстрировать близость к читателю.

Я не имею в виду, что в повседневных дискуссиях на тему экономики совсем не используются модели. Бойнтон и Дайссенберг (Boynton and Deissenberg, 1987) показывают, что модель неявно присутствует в журналистских отчетах и что ее можно выделить из бесконечных «историй». Они приходят к выводу, что «„неявная“ модель — та, которую большинство экономистов признали бы „канонической“». Они имеют в виду, что неявная модель журналистов примерно соответствует гибридной кейнсианской модели, где располагаемый доход как основной двигатель потребления и инвестиций объясняется процентными ставками и текущим объемом производства. Несмотря на то, что эта модель может напоминать канон учебников вводного курса в экономическую науку, она далека от макроэкономических моделей, которые украшают страницы современных научных журналов. Журналистская модель в явном виде не отражает рациональность экономических агентов и совершенно игнорирует допущение о рациональных ожиданиях (стандартное для научных моделей), не говоря уже о сложных системах и равновесии Нэша. Кроме того, журналистские версии событий неточно передают причинно-следственную связь. Их теория обычно представлена в виде общего утверждения, например: «ввиду прогнозируемого роста дефицита федерального бюджета ожидается повышение процентных ставок». Условные конструкции встречаются редко. Мы можем сказать, что их теория носит схематичный или импрессионистский характер.

Проведя серьезное исследование того, как ряд газет освещают экономические новости, я обнаружил доминирование кейнсианского подхода с акцентом на расходах (потребление, инвестиции, государственные расходы и чистый экспорт) и убеждением, что вмешательство государства оказывает воздействие на макроэкономические тенденции. Строгий кейнсианский угол зрения часто расширяется за счет включения психологического компонента, и в этом случае акцент делается на доверии потребителя, настроении торговых посредников или чувствах руководителя корпорации, то есть факторах, как правило, отсутствующих в научных моделях. Психология также преобладает и в отчетах о финансовых рынках, которые могут быть «бурными», «тревожными», «оптимистичными», «нервными» или «спокойными». Даже если научная риторика относит психологию к ненаучной сфере, повседневная риторика, похоже, полна ею. И в этом состоит существенное различие между ними.

Кому нужны экономисты

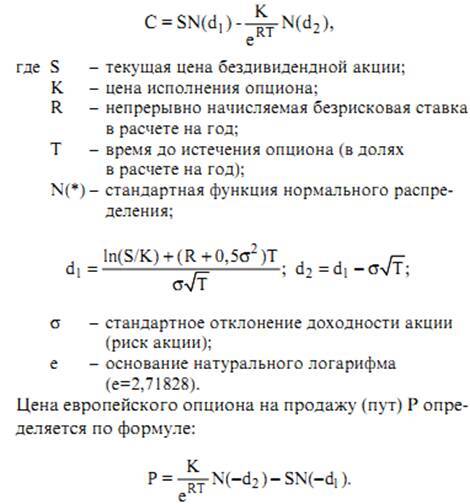

То и дело экономистам все же приходится обосновывать то, чем они занимаются. В учебниках, например, или в разговоре. Интересно, что в этом случае они обычно прибегают к повседневной тактике, рассказывая анекдоты. Они будут ссылаться на применение уравнения Блэка на финансовых рынках или важность теории игр при организации аукционов. Те, кому присуще чувство истории, укажут на отмену Британских хлебных законов по инициативе, в том числе, Смита, Рикардо и Мак-Куллоха. Самым знаменитым, конечно, является Кейнс, который, как считается, предложил решение проблемы Великой депрессии 1930-х годов в форме общественного строительства и прочих государственных расходов. Уолтер Хеллер любит подчеркивать, что эффективное сокращение налогов во времена президента Кеннеди зародилось в его кабинете, а Милтон Фридман может заявить права на денежно-кредитную политику, которую Пол Фолкер, председатель Федеральной резервной системы США, утвердил в 1979 году. Но все это анекдоты, и вряд ли они устоят перед научной проверкой.

Как признал Джордж Стиглер из Чикаго, хлебные законы, скорее всего, отменили бы и без экономистов, поскольку экономический курс претерпевал изменения, и эффективность законов резко снизилась. Общественное строительство уже было частью общепринятой государственной политики, когда Кейнс придумал ему экономическое обоснование. Кейзерлинг, активный экономист того времени, вспоминает, как «сенаторы, такие как Вагнер, Костиган и Лафолетт, неоднократно выносили на рассмотрение законопроекты об общественном строительстве, пока они не были утверждены в 1933 году, задолго до того, как Кейнс стал известным» (и, должен добавить я, за три года до выхода его книги «Общая теория»). Сам Кейзерлинг прочитал «Общую теорию», но не счел ее новшеством, поскольку «мы это делали», и добавил, что, как бы то ни было, университетские профессора не оказывают воздействия на экономическую политику. Они даже не присутствуют на прениях по экономическим вопросам. После встречи Кейнса с Франклином Рузвельтом, американским президентом, «он вышел с ощущением, что Рузвельт не понял ничего из того, что он говорил». До этого Кейнсу не удалось повлиять на экономические условия мирового соглашения после Первой мировой войны (что он блестяще описал в своей книге «Экономические последствия мира», которая до сих пор достойна того, чтобы быть прочитанной). А позднее, когда он находился в зените своей карьеры, его план новой международной валютной системы был признан хуже плана менее известного американского экономиста, Харри Декстера Уайта. Вот так обстояло дело с непосредственным влиянием величайших экономистов XX века.

Формула Блэка-Шоулза несколько поблекла после того, как зашаталось собственное финансовое предприятие Блэка (он был вынужден бросить науку, чтобы заработать на своем успехе). Аукционы действительно слишком сложны для нас, чтобы мы верили, что экономисты всегда смогут единолично их контролировать. Уолтер Хеллер может быть вполне прав в своих притязаниях, но он оставляет открытыми множество вопросов: как и почему именно он получил эту должность? почему президент последовал его совету, а не совету другого экономиста? как ему удалось доказать свою правоту, в то время как многие другие экономисты потерпели неудачу? какое значение имела личность Кеннеди и Джонсона? какую роль в то время играла политическая элита? Проблема кроется в причинно-следственной связи. Вы можете думать, что эта книга изменила ваш образ мысли, но тогда почему, спрашиваю я вас, она не оказала такого же воздействия на всех остальных? Не могут ли причины быть глубже, скрываться так глубоко в вашем сознании, что вы даже о них и не подозреваете? Моя работа может быть непосредственной, но не истинной причиной ваших действий. То же справедливо и в отношении причин политических решений. Эффект вмешательства одного или более экономистов, вероятно, скорее случаен, чем закономерен, поскольку нельзя утверждать, что в другой ситуации он будет таким же.

Однажды я спросил Рика ван дер Плуга — успешного ученого-экономиста, который в течение одного срока занимал должность министра культуры в голландском кабинете министров,— не поощрял ли он применение экономических инструментов, таких как условная оценка. Ответом было «нет, ничего подобного и близко не было». На вопрос «Какое влияние по шкале от одного до десяти имели экономисты, которые разработали исходную налоговую программу сокращения налогов при Рейгане?», Мюррей Вейденбаум, экономист, занимавший должность советника президента Рейгана по экономическим вопросам, ответил: «Ничтожное».

Какие экономические знания нужны

Многие отмечают, что все экономические знания, которые им нужны, сводятся к тому объему, который должны освоить студенты-первокурсники (хотя Отто Экштайн и добавил, что этот объем можно по-настоящему понять, только имея степень доктора экономических наук - PhD).