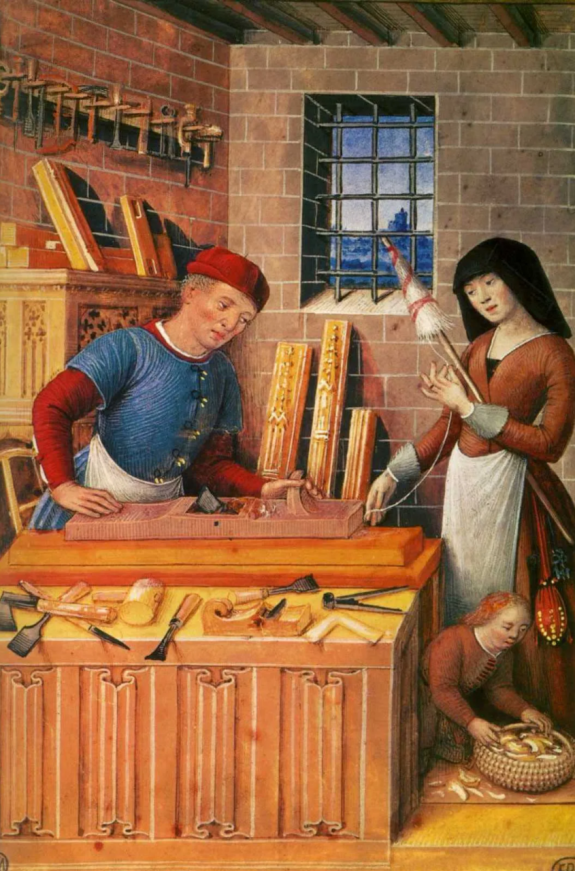

Как был устроен средневековый цех

Републикация статьи 2019 года.

В средние века цех был формой самоорганизации рабочих той эпохи. Цех имел собственные статуты, вооруженные силы и кассу, которая использовалась как источник социального обеспечения своих членов. Светские и церковные власти в период расцвета цехов не имели права влезать в их внутренние дела. Помимо вышеперечисленного, цеха оказали влияние на европейскую эстетику своей разнообразной и богатой символикой и обрядами (в частности, масоны заимствовали свои обряды и ранги у рабочих союзов). Для многих может быть также сюрпризом, что в эпоху Средневековья членами цехов были не только мужчины, но и женщины, что немножечко не совпадает с мифологией феминисток о патриархальном угнетении. Что представляли из себя средневековые цехи — вы узнаете в этой статье.

Женщины в цехах

Чтобы не быть голословным, я процитирую несколько свидетельств участия женщин в цеховом сообществе на равных с мужчинами, из документа под названием «Регистры ремесел и торговли города Парижа». Этот документ, составленный прево города Этьеном Буало в XIII веке, т.е. в период расцвета европейской средневековой культуры и экономики, отличается полнотой картины, рисующей нам порядки цеховой жизни того времени.

В 28-м статуте документа «Об изготовителях четок из кораллов и раковин» говорится, что «Если кто-либо из мужчин или женщин извне придут в Париж для работы в этом цехе, они не могут ничего делать в этом цехе, пока не поклянутся выполнять и соблюдать все эти постановления цеха и не поступать против них. Если кто-либо из мастеров или из мастериц этого цеха отпустит своего ученика раньше времени, то мастер или мастерица не могут брать другого ученика, пока не закончится полностью весь срок, т. е. упомянутые 12 лет, и ученик [sic!] тоже не может брать себе ученика, пока не закончит обучения».

Статут 35-й, посвященный прядильщицам шелка на больших веретенах, говорит, что «Каждая, кто хочет быть в Париже прядильщицей шелка на больших веретенах, т. е. трепать, прясть, сдваивать и скручивать, может быть свободно, лишь бы она работала по обычаям и кутюмам цеха, которые таковы. Никакая прядильщица шелка на больших веретенах не может и не должна иметь больше трех учениц, если это не ее дети или дети ее мужа от законного брака, и не должна брать их меньше, чем на семь лет обучения и за 20 пар. су, которые должна получать мастерица, или на восемь лет обучения без денег; но на больший срок обучения и за большую сумму денег может брать, если сможет». Т.е. цеховое разделение на учеников, подмастерий и мастеров одинаково распространялось как на мужчин, так и на женщин.

В 37 статуте «Об изготовителях крепа из ниток и шелка, т. е. чепцов, наволочек и т. д.» говорится: «Если кто-либо является изготовителем крепа, а жена — изготовительницей крепа, и они занимаются упомянутым ремеслом, могут обучать двух учеников указанным образом. Никто из изготовителей или изготовительниц крепа не может и не должен брать ученика иначе, чем в присутствии по меньшей мере двух присяжных мастеров, охраняющих цех. Эти присяжные должны следить и знать, действительно ли человек достаточно обеспечен и знает ремесло, чтобы он мог воспитывать и обучать в течение всего этого времени».

В следующем статуте «О ткачихах шелка» читаем: «Никакая ткачиха шелка не может быть мастерицей в цехе, прежде чем она не проработает в нем один год и один день после того, как она прошла срок обучения, чтобы она приобрела больше умения в деле своего ремесла. Никакая мастерица этого цеха не может и не должна брать учениц меньше чем на шесть лет за 4 ливра, или на восемь лет за 40 су, или на десять лет без денег. Не может она притом иметь одновременно более двух [учениц] и нельзя брать другой, пока время обучения не закончится».

Особенности вхождения в ремесло

Обратите внимание, что ограничения в количестве учеников и регламентированная плата — общее для цехов ограничение, также, как и правила принятия новых членов и правила вхождения в цех (т.е. это не специальное ограничение для мастериц, мастерам тоже нельзя было брать в ученики неограниченное количество лиц). Таким образом ремесленники, без участия государства, регулировали свою деятельность. Однако заблуждением будет считать, что цеховики ограничивали желающих войти на рынок в их деятельности. Никто не был против появления новых участников, главное, чтобы они соблюдали кутюмы, т.е. обычаи, которые установились в том или ином городе среди ремесленного сообщества. Поэтому и читаем в том же документе: «Каждый, кто хочет быть изготовителем крепа из ниток и шелка, т. е. делать дамские чепцы, наволочки на подушки, пелены, которыми покрывают алтари, что делается иглой и на станке, может быть им свободно, лишь бы работал по обычаям и кутюмам цеха, которые таковы»; «Каждый, кто хочет быть в Париже литейщиком и формовщиком, т. е. делать пряжки, подвески к поясам, застежки, кольца, печати и другие мелкие работы, может быть им свободно, лишь бы знал ремесло и имел средства»; «Каждый, кто хочет быть в Париже изготовителем латунных застежек, т. е. делать кольца, пряжки и застежки для книг, может им быть, лишь бы умел делать и работал по обычаям и кутюмам цеха, которые таковы». И т.д.

Однако были исключения в ограничении количества учеников и допущении женщин к некоторым ремеслу. Эти ограничения касались отдельных ремесел. Например формовщики и литейщики могли брать сколько угодно учеников: «каждый формовщик и плавильщик в Париже может иметь столько учеников, сколько хочет, и работать ночью, если есть надобность». Так же у изготовителей золотых и серебряных нитей для парчи: «каждый парижский изготовитель золотых и серебряных нитей может иметь столько подмастерьев и учеников, сколько захочет». Аналогично у мисочников и др.

Члены цеха гранильщиков хрусталя и драгоценных камней по какой-то причине считали, что «вдова мастера, держащая мастерскую после смерти мужа, не может брать учеников, потому что прюдомам цеха кажется, что женщина не может так знать ремесло, чтобы она могла обучать одного ребенка так, чтобы он стал мастером, ибо их ремесло слишком тонкое». Чем на самом деле были обусловлены такие ограничения, мне не ведомо, однако надо понимать, что это исключения. И как можно видеть, они были и обратного характера — например в уже цитированном выше 35-м статуте речь идет только о женщинах-мастерицах и ученицах. По всей видимости, прясть шелк было не мужским делом, ну а заниматься огранкой драгоценных камней — не женским.

Стандарты качества цеховой продукции

Существовали и стандарты качества, при чем они были весьма высокими. Наверняка это ограничивало появление новых участников рынка, как и необходимость вносить взнос цеху (об этом подробнее поговорим ниже), проходить обучение и т.д., зато позволяло соблюдать определенный стандарт качества, не прибегая к помощи государства. В пример можно привести такие стандарты: «никто из этого цеха (изготовителей четок) не может и не должен нанизывать четки, если они не круглые и нехорошей формы»; «никто из этого цеха (изготовителей нитей для парчи) не… должен работать, кроме как из хорошего золота и хорошего серебра, т. е. серебра лучшего, чем английское (estellins) …, не должен ковать, ни заставлять ковать серебро, в каждом кусочке которого весом в 25 унций серебра не было бы, по меньшей мере, 10 частей (estellins) золота»; «никакая мастерица цеха не может и не должна набирать основу из ниток с шелком или из шелковых оческов с шелком, так как такое изделие поддельное и плохое и должно быть уничтожено, если его найдут. Никакая мастерица или подмастерица этого цеха не может делать поддельную (entaveleure) основу или ткань из ниток и из шелковых оческов или делать рельефную (enlevee) ткань, где имеются нитки или шелковые очески; а если такое изделие находят, оно должно быть уничтожено, так как оно поддельное и плохое»; «каждый, кто хочет быть в Париже изготовителем нитяных штанов, может им быть, лишь бы делал изделия хорошо и честно, т. е. из хорошей нитки, белой и чистой. Кто хочет вставлять на свое изделие шелковые полосы, должен их делать целиком из чистого шелка. Кто хочет делать изделие из небеленых ниток, пусть делает полосы из цветной нитки»; «медный подсвечник для стола не должен быть сделан из спаянных кусков; лампы должны делаться из одного куска, если только не на болтах (a clavail), под угрозой упомянутого штрафа. Никто не может чинить или полировать какие-либо старые изделия и продавать их за новые, под угрозой потери их и уплаты упомянутого штрафа»; «никто из городских жителей или из пришлых не может и не должен продавать в Париже бочонки другого сорта, чем такие, как выше указано; а если он это делает, он платит упомянутый штраф; если изделие из другого дерева, кроме 4 указанных сортов, оно уничтожается и он платит штраф в 5 су»; «каждый изготовитель гамаш может отделывать гамаши двойным шелком (deux soies), но чтобы они были хорошие и новые и чтобы шелк не был пережжен [краской]». И т.д.

Можно с иронией заметить, что регулирование размеров, формы и качества товаров — старая европейская традиция, а не изобретение еврочиновников. На самом деле, такие меры несли в себе и недостатки, и достоинства. Недостаток — это отсутствие гибкости в качестве товаров, а соответственно и цены на них. Достоинство — высокое качество товаров, привычка к высокому качеству, а следовательно — и требование к качеству. Подобное положение дел развивало культуру потребления, так что цены на товары могли снижаться одновременно с ростом количества предложения. Как результат — снижение цен при сохранении высокого качества. В любом случае для сторонников рыночной экономики важно знать, что эти ограничения не имели этатистского характера. Жители города на уровне своих самоорганизаций сами устанавливали стандарты, обусловленные обычаями. Государство в лице короля и чиновников играло здесь роль лишь исполнительной власти (по крайней мере большую часть эпохи Средневековья).

Работа в ночное время суток и в праздники

Работа в ночное время и в праздничные дни также регулировалась обычаями. «Никто из этого цеха (изготовителей нитей для парчи) не может и не должен делать ночью относящиеся к его ремеслу вещи, которые нужно бить молотком»; «никто в этом цехе (изготовителей шнурков из ниток и шелка) не может и не должен работать ночью из-за того, что изделия получаются поддельные, ибо свет свечи недостаточен для их ремесла»; «нельзя плотникам, сундучникам и изготовителям дверей работать ночью, если это не для короля, королевы, их детей или парижского епископа»; «никто (из ковровщиков сарацинских ковров) не может и не должен работать ночью, так как ночное освещение недостаточно для работы в их ремесле»; «решено и установлено, что никто из изготовителей четок из кости и рога не может работать ни в какие праздничные дни, когда весь город празднует, и не делать ночью никакой работы, относящейся к этому ремеслу»; «никто из изготовителей золотых и серебряных листочков не может работать в праздничные дни, когда весь город празднует, ни ночью, ибо ночное освещение недостаточно, чтобы хорошо и честно работать в этом ремесле». И т.д. Работа ночью и в праздники ограничивалась по разным причинам. Одна из них — это вполне очевидные неудобства от работы, издающей много шума и мешающей покою горожан, как в случае с изготовителями парчи из драгметаллов. Возможно это покажется странным, ведь шум может быть неслышен, если работать в здании. Однако в то время горожане жили очень открытой жизнью и работа чаще проходила прямо на улице или под навесом на глазах у всех, чем внутри зданий. Следовательно и оборудование для ремесла располагалось на свежем воздухе. Вторая причина — это забота о качестве продукта, которое могло пострадать при работе в темное время суток. Третья причина — это соблюдение паритета в конкуренции. Очевидно, что если кто-то работает ночью и в праздники, пока другие отдыхают, то он имеет преимущество в количестве рабочего времени, а значит и в объеме произведенной продукции.

Можно негодовать на такое положение дел, однако европейское общество традиционно опирается на принцип солидарности в большей степени, чем на принцип максимизации прибыли любой ценой, как принято было у англичан в Новое время. И не стоит торопиться с выводами с точки зрения рыночника. Дело в том, что цеховые ограничения, основанные на обычае и солидарности, позволяли успешно обходиться без государства в деле социального обеспечения, так как горожане были в относительно надежном положении, обеспечиваемом принадлежностью к корпорации, союзу взаимопомощи. Вследствие развала цеховой системы появлялось множество людей, не включенных в какую-либо корпорацию и потому в социальном отношении уязвимых. Постепенное разложение старой социальной системы связано с ростом института государства после Реформации, экспроприацией церковных земель, все большим вмешательством центра в дела самоуправлений, выдвижением на первый план новых форм экономических отношений. В это время государство стало постепенно проникать в сферу социальных гарантий, вытеснять цеховую систему, а затем и систему союзов взаимопомощи рабочих XIX столетия, как это произошло в Англии в 1908–1911 годах при Асквите и, в принципе, завершилось в XX столетии появлением “социальных государств”. Однако отрыв человека от сообщества не сделал его свободнее. Поработить индивидов, включить их в свою систему соцгарантий и подчинить ей, государству оказалось легче, чем бороться с корпорациями, имевшими в своем распоряжении традиции, вооружение, взаимную поддержку и корпоративную идентичность, свою собственную альтернативу государственной опеке.

Взносы и плата за обучение

Теперь поговорим о взносах и оплате обучения. В принципе, здесь нет ничего необычного — и сегодня членство в той или иной организации оплачивается взносами. У средневековых цехов были различные расценки, в зависимости от цеха. Например, чтобы стать учеником цеха изготовителей четок или гранильщиков хрусталя, нужно было уплатить 5 су братству. За ученичество у мастерицы-ткачихи надо было уплатить 4 ливра за шесть лет или 40 су за восемь лет. Ученик изготовителя четок из амбры и янтаря должен был заплатить 40 су за десять лет. Ученик изготовителя четок из рога и кости платил столько же за шесть лет. Мастер гранильщик хрусталя за своего ученика платил 5 су братству, а ученик за десять лет обучения у него — 100 су. Допускалось и бесплатное обучение. Отдельно стоит выделить изготовителей нитяных штанов, которые почему-то платили королю: «каждый, кто хочет быть в парижском цехе изготовителем нитяных штанов, должен нашему сеньору королю 20 су и 10 су — мастерам-присяжным за их заботу и охрану упомянутого цеха, если он не сын или дочь мастера. Каждый, кто хочет иметь учеников в упомянутом цехе, не может брать в обучение менее чем на шесть лет, и за 60 су деньгами или больше, если имеет возможность, и за каждый год 10 су».

К сожалению, даже в то время не обходилось без монополий. И, разумеется, монополии возникали по вине государства, как и в наше время (вопреки домыслам социалистов, в рыночных условиях монополии не возникают). Это мы видим на примере сукноделия: «никто не может быть парижским сукноделом, если он не купит ремесло у короля, а тот, кто купил кутюму у короля, продает ее одному дороже, другому дешевле, как ему кажется лучше». Таким образом, в отличие от всех остальных ремесел, которыми можно было заниматься свободно при условии соблюдения кутюмов (обычаев), за позволение заниматься сукноделием нужно было обращаться лично к королю, либо к тому, кто купил (надо полагать, что не дешево это обходилось) у него это разрешение.

Заключение

Опыт цеховой кооперации актуален в наше время. Мы знаем, что в прошлом наши предки обходились без государственных подачек, а государство было намного скромнее, чем сейчас. Ничего не мешает продолжить этот опыт с учетом особенностей современного общества. Человек, состоящий в корпорации с другими людьми для защиты общих интересов и для гарантий от несчастных случаев и пенсии на старость лет, избавлен от одиночества большого города и большого государства, и уязвимости перед преступниками и государственным произволом. Это полноценное гражданское общество. Рабочие союзы взаимопомощи, кассы взаимопомощи и прочие формы профессиональной и любой другой корпорации и кооперации — это один из уровней самоуправления на максимально возможном местном уровне, который совмещается с самоуправлением районов, т.е. самоорганизацией жителей того или иного района или города. Гражданин может принадлежать как к профессиональной корпорации, так и должен принадлежать к местному самоуправлению. В таких условиях государству останется лишь место защитника жизни и собственности граждан, судьи и арбитра в особых случаях тяжб между гражданами и их самоорганизациями.