13 инноваций и изобретений Раннего Средневековья

Статья 2020 года, которая ранее была опубликована на уже теперь заблокированной платформе Медиум. Теперь статьи оттуда будут переноситься сюда (а это более 200 материалов), дабы сохранить доступ к ним для читателей, не имеющих VPN.

👉Известно, что античная римская цивилизация сделала массу успехов в развитии протонауки, архитектуры, военного дела, сельского хозяйства и т.д. Однако неверно полагать, будто наследовавшая ей молодая христианская европейская цивилизация долгое время ничего не изобретала и не вводила никаких инноваций в экономике. Хотя после V века экономика и культура в определенных пределах некоторое время находилась в худшем состоянии, чем в I веке, но это было продолжение упадка, начавшегося еще в эпоху Римской Империи в III столетии. Более того, экономическая и культурная жизнь уже в VII столетии находилась в лучшем состоянии, чем в упадочном V веке — укреплялись и формировались новые государства, объединенные единой религией и германским этническим ядром. Начавшееся в начале VII века в Испании “Вестготское возрождение”, а затем последовавшее в конце VIII века более масштабное “Каролингское возрождение” в Франкском государстве, характеризовалось подъемом культуры, учености и экономики.

Далее мы рассмотрим изобретения и инновации, часть которых вполне могли бы быть созданы или широко применены римлянами в их экономической деятельности, но были реализованы только в ранние средние века. Как пишет Джоэль Мокир, “в тех случаях, когда античному обществу удавалось создать новую технологию, оно зачастую не имело способности или желания для того, чтобы довести ее до логического завершения и извлечь из нее экономическую выгоду, близкую к максимальной. Многие изобретения, которые могли бы повлечь за собой серьезные изменения в экономике, остались непригодными для практического применения либо были забыты и утрачены. В некоторых случаях прорывные инновации, не получившие широкого распространения, пришлось изобретать повторно…остается непонятно и даже загадочно, почему такая развитая торговая экономика, сильно зависевшая от транспорта и мускульной силы, усилиями ремесленников и пищевой индустрии обслуживавшая многочисленное городское население, так и не сумела найти довольно очевидные решения технических проблем, с которыми не могло не сталкиваться античное общество. Многие из этих проблем были решены в первые века эпохи, известной нам как Средневековье” (Рычаг богатства, стр. 58–59).

1.Тяжелый колесный плуг, снабженный колесами, ножом для вертикального разрезания почвы, лемехом для горизонтального и отвалом для переворачивания срезанных кусков земли, не был известен римлянам. У них был Aratrum, известный еще древним грекам, который тоже иногда оснащался колесами, но был намного легче и подходил для средиземноморской почвы. Из-за этого значительные территории с влажной глинистой тяжелой почвой за пределами Италии оставались невозделанными или обрабатывались примитивным подсечно-огневым методом. Кто знает, если бы римляне изобрели и внедрили такой плуг в сельское хозяйство, возможно они не были бы так зависимы от североафриканских провинций, “житниц” империи. А значит и потеря их не была бы так страшна, будь Галлия, Испания и территории севернее Альп хорошо освоены. Тяжелый колесный плуг, который здесь описан, назывался Carruca, и его конструкция полностью сложилась примерно к VI-VII веку после Р.Х.

2. Трехпольный севооборот (пастбища/пар, озимые, яровые) заменил двуполье, которое практиковали римляне. Это было обусловлено более широким применением волов и лошадей в сельском хозяйстве, необходимых для привода тяжелого плуга. Треть пахотных земель оставляли под пастбище, от которого кормился скот, одновременно удобряя его. Благодаря распространению трехпольного севооборота, в рационе раннесредневекового жителя получили широкое распространение бобы и ячмень.

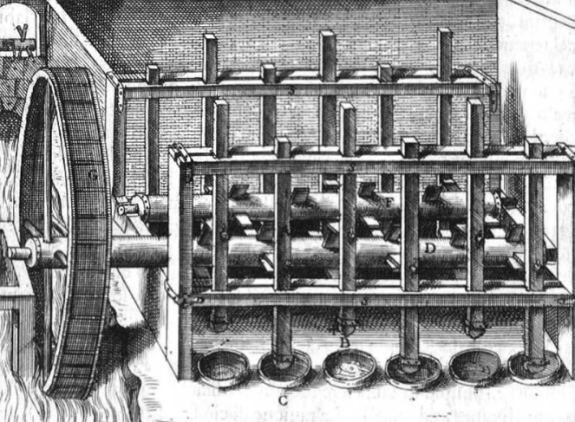

3. Начиная с эпохи Меровингов (VII в.) по всей Европе начинают массово строиться водяные мельницы с огромными наливными колесами. Устройство этих мельниц, в сравнении с античными, было усовершенствовано безымянными изобретателями раннего Средневековья: была освоена и усовершенствована трансмиссия для вертикальных и горизонтальных колес, для преобразования вращательного движения в поступательное впервые стали использовать кулачковый механизм (принцип которого был известен в Античности, но не использовался в колесах), а затем кривошипный (Дж.Мокир, стр. 65). Таким образом, раннесредневековые мельницы уже могли работать на любых реках, медленных, быстрых — не важно. Это было настоящей революцией в производстве: “На лесопильнях, например, эти устройства обеспечивали прямой ход продольной пилы; ее обратный ход осуществлялся за счет действия пружинного механизма…C древних времен изготовление сукна производилось вручную. Лишь в XI столетии этот процесс удалось механизировать с помощью приводимого в действие водяным колесом рычажного молота с кулачковым механизмом. К началу XIII в. механизированное производство сукна стало почти повсеместным в Западной Европе. В Англии, например, самое раннее упоминание об использовании сукновального станка с водяными колесами относится к 1185 г…Изготовление пеньки также относилось к первым видам производств, механизация которых осуществлялась на основе рычажных молотов. Ранее при изготовлении пеньки все операции выполнялись вручную: стебли конопли сначала мяли и трепали, а затем их разделяли на волокна, из которых скручивали веревки или канаты. В конце Х — начале XI в. впервые в альпийских предгорьях Франции этот тяжелый труд стали выполнять приводимые в движение водой молоты. К XII столетию такие станки стали повсеместно использоваться во Франции”.

Произошел прогресс и в тех областях, которые были бы очень кстати для античной цивилизации, использовавшей в большом количестве оливковое масло и краски: “В IX в. во Франции традиционные водяные мукомольные мельницы были усовершенствованы и превращены в мельницы с катящимся жерновом. Их особенность заключалась в том, что верхний жернов катился по нижнему, а не вращался на нем, соприкасаясь всей поверхностью. К XI в. зубчатые сцепления, передающие вращательное движение из вертикальной плоскости в горизонтальную, были усовершенствованы и использовались для сообщения движения бегунам — жерновым камням цилиндрической формы, катящимся по кругу. Такие цилиндрические бегуны предназначались для раздавливания, а не дробления. Водяные мельницы с цилиндрическими жерновами стали использовать для выдавливания масла из оливок, толчения дубовой коры с целью получения дубильного вещества– танина, измельчения сахарного тростника. В XIII–XIV вв. такие мельницы применяли для раздавливания семян горчицы, перца, а также красящих веществ”.

Несравнимо более широкое применение возобновляемых источников энергии отличает средневековый мир от античного. В 1086 году только к югу от реки Северн в Англии насчитывалось 5624 водяных мельниц. Если забраться на 600 лет дальше, то мы увидим 100 тысяч водяных и ветряных мельниц только во Франции. Маловероятно, что такой прогресс был обусловлен повсеместным отказом от рабства, поскольку значение рабов и в Поздней Античности сильно преувеличено. “У нас нет общей статистики относительно численности рабов или их процентного отношения к свободному населению. Можно всего лишь сказать, что в пропорциональном отношении их количество было ничтожным. В мирные и безмятежные I и II вв., когда военные конфликты вспыхивали только в приграничных районах, а пиратство и похищение людей пресекалось, рабы стоили очень дорого (около 500–600 денариев за необученного никакому делу взрослого мужчину или женщину)…В шахтах и карьерах управляющие также перестали использовать невольников (которые в тех условиях не могли производить потомство) и обратились к применению труда наемных свободных рабочих и заключенных или сдавали отдельные шахты свободным арендаторам. Рабство, таким образом, сохранилось только на уровне ведения домашнего хозяйства…”. Важно также отметить, что рабы применялись зачастую для административной работы, как государством, так и в крупных частных поместьях, а не для тяжелого труда. Но даже в последнем случае такое применение было ограниченным, а в Египте и вовсе не существовало сельскохозяйственных рабов. Многие рабы были назначены управлять лавками, основная прибыль от которой передавалась хозяину, либо же были превращены в арендаторов земли. Т.е. причины более высокого уровня механизации производства в раннем Средневековье явно не в исчезновении рабского труда.

Мы также знаем тот максимум механической энергии, который смогли достигнуть в Античной цивилизации. Это Барбегальский комплекс из 16 водяных мельниц, построенный во II веке после Р.Х. Высота колес была около 18 метров, производительность 4,5 т муки в день, полная мощность всей этой установки была около 32 кВт, мощность каждой мельницы 2 кВт (Источник: Вацлав Смил, Энергия и цивилизация). Это, обратим внимание, самые мощные водяные мельницы, которые удалось построить римлянам ценой концентрации множества их в одном месте. Для сравнения, средняя мощность европейской водяной мельницы к началу XVIII века составляла 4 кВт. Локализация 16 водяных мельниц в одном месте тоже не так впечатляет, если мы узнаем, что в конце XII века на трех тулузских плотинах на реке Гаронна работало 43 водяные мельницы. “Уже в IX в. монастырь Корбье близ Амьена имел водяные мельницы с шестью колёсами. В монастыре Ройял-мол в окрестностях Парижа был сооружен тоннель диаметром 2,5 м и длиной 32 м, в котором работало несколько водяных колёс, использовавшихся для помола зерна, дубления кож, изготовления сукна и получения железа. В 1136 г. монастырь Клерво около Труа располагал системой водяных колес, предназначавшихся для помола зерна, валяния сукна и дубления кожи”.

4. Подкова для лошадей стала заменой античным гиппосандалиям (гиппосандалии были известны еще кельтам и кочевникам, так что греко-римляне могли заимствовать их у одного из этих народов). Последние представляли собой своего рода обувь для лошади, которая одевалась на копыта и привязывалась кожаными ремешками. Подошва гиппосандалий могла быть как кожаной, так и металлической или плетеной из тростника. Но конструкция такой защиты копыт от износа была неудачной, так как сама подошла быстро приходила в негодность, а ремни натирали кожу животного. Подкова же прибивалась к копыту специальными гвоздями ухналями, надежно и надолго защищала роговое покрытие копыта. Распространение подковы в раннем Средневековье шло постепенно, но точно можно сказать, что в конце этого периода, например к началу эпохи Крестовых походов (конец XI века), подковы применяли повсеместно.

5. Стремена были неизвестны римлянам, хотя, по всей видимости, идея использовать петли для большого пальца для более удобной посадки на лошадь и опоры ногам всадника была реализована еще в Древней Индии, а позднее, уже после Р.Х., стремена использовались китайцами, японцами и кочевниками Евразии. В Европе стремя вошло в военный и гражданский быт только в раннее Средневековье через тех же кочевников примерно в VI веке. Причины такого запоздалого появления этого полезного и довольно очевидного решения неизвестны. Однако европейцы постоянно совершенствовали этот элемент конной экипировки, что оказало огромное влияние не только на военное дело но и, возможно, на зарождение феодализма, при котором основной боевой единицей выступал рыцарь на коне. Такой рыцарь был аналогом современного танка, и стремена давали ему возможность наносить мощные удары мечем с минимальным риском упасть с лошади, и с максимальным ущербом для вражеской пехоты.

6. Хомут и нагрудный ремень (подперсье). Греки и римляне использовали упряжь из двух ремней, которые обхватывали шею и брюхо лошади, прижимавшие ей трахею и яремную вену, что мешало животному дышать и ослабляло тягу. Это ограничивало применение лошади в хозяйстве, так как чем сильнее она тянула, тем хуже ей становилось. Чтобы решить эту проблему, были изобретены и внедрены в массовое использование нагрудный ремень и хомут, располагавшийся на плечах лошади. Под вопросом остается источник появления подперсья и хомута в Европе — либо он пришел через кочевников из Китая, либо европейцы сами могли прийти к такому решению в силу дороговизны использования волов, к тому же уступающих лошадям в скорости работы. Так или иначе, подперсье появилось в Китае еще до Р.Х., и не ясно, почему римляне не могли его заимствовать, имея торговые контакты с этой страной. С другой стороны, подперсье использовалось в Китае без сочетания с хомутом вплоть до V-VI века от Р.Х., что делало его бесполезным в решении проблемы с затрудненным дыханием лошади при тяге.

7. Кодексы — это предшественники современных книг. Представляли собой согнутые пополам листы, прошитые по линии сгиба и сложенные (сфальцованные) в обложку из дерева или мягкой кожи. Такой формат был гораздо удобнее свитков, так как был компактнее, нужное место в тексте легко было найти. Как изобретение он существовал уже в ранней Империи, но стал инновацией благодаря юристам и христианам, для которых распространение книг Священного Писания и святых отцов в общинах было одной из важнейших задач, только в раннее Средневековье (VI век). Вряд ли здесь будет совпадением, что среди позднеантичных и раннесредневековых христианских авторов было много юристов (и, что интересно, префектов города): Тертуллиан, Киприан Карфагенский, Амвросий Медиоланский, Григорий Первый, Кассиодор, Исидор Севильский етс. Так что, по всей видимости, переходу от свитков к кодексам со страницами из папируса или пергамента мы обязаны христианству.

8. Мыло в брусках и мыло вообще. Сама идея использования специальных средств для очищения тела очень древняя и была известна еще в Древнем Египте и Месопотамии. Но очень долгое время мыло представляло собой различные ароматические масла и мази. Римляне знали и твердое мыло, но использовалось оно для стирки, а не для тела. Также известно было привозное германское мыло, о котором свидетельствует Плиний Старший в “Естественной истории”: “LI.191. Полезно «мыло» (sapo), изобретенное галлами для окраски волос в красный цвет; оно делается из сала и золы — лучший сорт из золы букового и грабинового дерева — и приготовляется в двух видах: в твердом и жидком состоянии. Оба его вида употребляются германцами, причем оно больше в ходу у мужчин, чем у женщин”. Существует расхожее, но ложное представление, что в Античности чуть ли не каждый крестьянин мылся часто и с мылом. В действительности же мыло в любом виде было очень дорогим (не зря благовония приносили в жертву богам), а простому римлянину доступны были куда менее изощренные способы очистки тела от грязи: песок, глина, бобовая мука и т.д. Есть основания считать, что мыло вошло в обиход довольно поздно — в 164 году от Р.Х., а профессия мыловара (сапонариуса) упоминается только в конце IV века от Р.Х.

Как ни странно, относительно массовым мыло стало именно в Раннее Средневековье. Нет, мыло в брусках европейцы придумали не сами, они взяли эту идею у арабов, которые овладели искусством мыловарения немного раньше. Арабы в VII-VIII веке варили т.н. “алеппское” мыло, состоящее из морских водорослей, извести, оливкового и лаврового масел, которое затем пришло в Испанию, где исламский и христианский мир на долгое время “соприкоснулись” друг с другом. Там “алеппское” мыло стало “кастильским”, состоявшим уже на 100% из оливкового масла, а затем, уже в Высокое Средневековье, стало производиться “марсельское” мыло. Крупные средневековые центры мыловарения расположились к XIII веку в Венеции, а в конце XIV века в Марселе. Свои центры были и на севере Европы, но по понятным причинам, состав мыла там был иным: вместо масел использовался рыбный жир и животное сало. Размах производства мыла можно представить уже по тому факту, что появились цеха мыловаров. Чего не отнимешь у европейцев, так это способности из любого локального, эксклюзивного явления создавать по настоящему массовое производство. Это, конечно, не означает, что мыло стало таким же доступным, как сегодня. Большинство жителей Европы еще долго не пользовались мылом, ограничиваясь купанием в реке, озере и теми средствами, которые имелись у римских простолюдинов. Однако жители богатеющих средневековых городов, почти наверняка, имели больший доступ к мылу в брусках, чем античные пролетарии.

Чтобы не быть голословным, приведу цитату из книги культуролога Виктории Шерроу “Encyclopedia of Hair: A Cultural History”, стр. 348: “During the 800s, spain became known as the best source of fine soap, containing high-quality olive oil from the district of Castile. The resulting soap, which became extremely popular during the late middle ages, had a finer texture and whiter color than other soaps. Wealthy people prized theur castile soap, known as the “queen of soaps”. By the tenth century, France was making excellent soaps with pleasing fragrances, while italian soaps were highly prized during the renaissance. England build up a strong soap industry during the late renaissance. Although these soaps could be used directly on the scalp or hair, some people, including hairdressers, created a more liquid mixture by adding more water. As of the 1300s, commercial soap was sold in european stores, but it was a luxury item that few people could afford. Some countries, such as england, also levied a high tax on soap. consequently, most people made soap at home, or they did without”.

9. Тачка с одним колесом и ручками, управляемая одним человеком, может показаться настолько примитивным и очевидным решением в вопросе перемещения тяжелых грузов, что нам очень сложно поверить, что она появилась в Европе только в конце раннего Средневековья. Римляне не использовали такие тачки. Материалы перевозили на четырехколесных повозках, запряженных волами. Единственное упоминание чего-то похожего на тачку в античных источниках можно найти в списке строительных материалов при Элевсинском храме, датированном V веком до Р.Х. Там есть слово ὑπερτηρία μονοκύκλου, и этот самый монокиклос и есть наше свидетельство. Вполне может быть, что кто-то 2500 лет назад решил облегчить себе жизнь и соорудил тачку, она попала в этот список. Но данное изобретение не стало инновацией, оказалось не замечено и забыто, что было обычным явлением для Античности. Однозначные письменные сведения об использовании тачки мы находим в “Житии и чудесах св. Фомы” Уильяма Кентерберийского, написанном в 1172 году. Там упоминается одноколесная тачка, на которой человек везет свою парализованную дочь к св. Фоме. Первый документ, где говориться о покупке тачек для строительства королевских проектов в Дувре датируется 1222 годом. Первое изображение появляется в 1250 году, в рукописи Vitae duorum Offarum Мэтью Парижского.

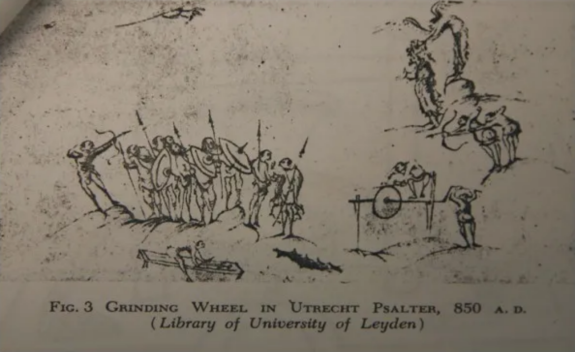

10. Точильный (шлифовальный) круг с приводом от ворота — удобный и простой механизм для придания изделиям из металла (и не только) нужной остроты, гладкости и формы. Первое его художественное упоминание появилось в Утрехтской Псалтири 850 г. от Р.Х., при этом никаких доказательств использования механических абразивов в Античности на сегодняшний день не существует (D. Sim, J. Kaminski, Roman Imperial Armour: The Production of Early Imperial Military Armour, стр. 44).

11. Корабли в Античном мире были большими, красивыми, но почти все — гребными и мало менялись на протяжении сотен лет. По-настоящему быстрое (по меркам цивилизаций) развитие кораблей произошло в европейское Средневековье. В раннее Средневековье дебютировал когг — массовый парусный корабль, пригодный как для боя, так и для торговли. Именно на нем впервые появился руль. Кроме когга в X веке появился хольк — также парусный корабль, популярный в морях северной Европы и дошедший до нас исключительно в изображениях. В Средиземном море раннего Средневековья господствовали нефы — парусные корабли водоизмещением до 600 тонн и вместимостью до 1000 человек. В высокое Средневековье нефы увеличились до 1200 тонн грузоподъемности и вместимости до 1500 человек. На них впервые появились рифы — приспособления для изменения площади парусов. В эпоху Крестовых походов именно эти корабли перевозили крестоносцев в Святую Землю и за них столь часто приходилось им торговаться с Венецией.

Разумеется, в VI-IX века строили и гребные корабли, такие как византийские дромоны (прямые потомки римских бирем) и европейские галеры. Информации о галерах раннего Средневековья немного, но, по всей видимости, они конструктивно отличались от римских гребных судов и не использовались для тарана. Однозначно можно сказать, что большая часть флота к концу ранних средних веков была парусной.

12. Прогресс в металлургии в раннее Средневековье не останавливался. Под этим надо понимать как организацию самого производства, так и механизацию, и увеличение температуры в горне. Одной из важнейших задач металлургии было получение достаточно высокой температуры для плавления железа и подача воздуха в горн. Температура плавления железа составляет 1538 градусов и получить такой результат в сыродутных печах, которыми пользовались люди на протяжении всей Античности и даже Средневековья было невозможно. Поэтому железо выходило в виде губчатой тестообразной крицы. Некоторые находки римских металлических изделий в Англии, Дании и Германии показали низкое содержание шлаков в материале, менее 5%, т.е. железо в найденных образцах весьма чистое, а значит, могло быть получено в жидком виде, а не обработкой молотом. Как указывают D.Sim и J. Kaminski, мы не знаем, каким образом римляне могли получать такое чистое железо: это мог быть результат высокой квалификации металлургов на отдельных производствах, либо же у римлян имелись большие плавильные печи (вроде тех, что были найдены в Нортгемптоншире), которые могли давать железо с низким уровнем шлака. Все это остается предметом споров и предположений, так как в основном римляне пользовались небольшими печами, вполне обычными для античного мира, а количество найденного чистого железа крайне незначительно. К тому же, среди этих изделий, относящихся к броне, сильный разброс по содержанию шлака (от 0,2% до 3,3%). Поэтому, ничуть не умаляя достижения римской металлургии, все, что было создано раннее Средневековье мы будем рассматривать здесь как шаг вперед в сравнении с Античностью, следуя мнению историка экономики Джоэля Мокира: “Насколько мы можем судить, греки и римляне не достигли особого прогресса в металлургии, несмотря на широкое использование железа. Свидетельства о достижениях в этой сфере спорны и относятся главным образом к Восточной Европе и Великобритании, будучи нетипичными для средиземноморского мира, находившегося под властью Рима (Tylecote, 1976, р. 53). Максимум что можно сказать о Римской империи — то, что в ней шло распространение передовых технологий, а также, возможно, строились чуть более крупные печи и внедрялись некоторые другие мелкие усовершенствования” (Рычаг богатства, стр. 51).

В раннее Средневековье прогресс шел, во-первых, в повышении температуры в горне за счет увеличения его высоты и усовершенствования конструкции, во-вторых, за счет механизации металлургии водяными мельницами и в-третьих, за счет усовершенствования воздуходувных мехов. “Важный шаг в совершенствовании конструкции сыродутных горнов был сделан в Каталонии (Испания) в VIII в. Каталонский горн имел раздельную загрузку руды и древесного угля, специальную форму для подачи воздушного дутья, отдельную шлаковую летку и наклоненную переднюю стенку горна, позволяющую извлекать готовую крицу щипцами с рабочей площадке без остановки процесса. Впервые процесс производства кричного железа стал непрерывным, что резко повысило производительность горнов. Постепенно увеличивалась и высота сыродутных горнов, т.е. удлинился путь газов в печи, понизилась температура отходящих газов, повысилась температура и степень восстановления руды, поступающей в наиболее горячую зону горна. Масса крицы достигала 50–100 кг”.

Большим шагом вперед были осмундские печи, изобретенные скандинавскими металлургами. Уникальностью осмундской печи было то, что воздух в неё подавался самой природой. На севере Европы дуют сильные ветра и скандинавы сообразили, что их можно использовать в металлургии, разместив горн в наиболее “проветриваемом” месте, что требовало определенных знаний местности и наблюдательности. Высота этих печей достигала 5 метров. “Осмундские печи обеспечивали самый высокий температурный уровень термических процессов раннего Средневековья. Температура продуктов плавки (крицы и шлака) в них гарантированно достигала 1400 °С. Благодаря развитию в высоких горнах процессов науглероживания металла удавалось получать стальную, а не железную крицу”.

Однако полномасштабная механизация металлургии произошла не в раннее, а в высокое Средневековье, когда “на основе комбинации подливных и черпаковых водяных колес, кривошипного и кулачкового механизмов были широко механизированы средневековые металлургия и горное дело. В XIV–XV вв. кривошипными механизмами снабжали мехи кузнечных горнов, ручные захваты и волоки волочильных станов, шахтные насосы…Водяные колёса с кулачковыми механизмами применялись для обслуживания кузнечных молотов, молотов, используемых при дроблении руды, а также для приведения в действие мощных мехов. В 1492 г. в районе немецкого города Зиген все 38 кузниц и доменных печей были оборудованы водяными колесами”.

Точно неизвестно, когда стали применяться многокамерные воздуходувные мехи, дававшие более длительное и равномерное дутье. Самая поздняя дата — XIII век, но вполне возможно, что они стали появляться у металлургов уже в конце раннего Средневековья.

13. Камин, дымоход, дымовая завеса и теплые полы.

Известно, что римляне оснащали свои здания теплым полом, система организации которого называлась гипокауст. Суть его заключалась в открытом пространстве под полом, горячий воздух в который поступал от печи, расположенной за пределами здания или отапливаемого помещения. Аналогичные системы еще ранее существовали в Корее (ондоль), Китае (канг и диканг) и Афганистане (tawakhaneh ). Однако подобные системы в Античности были слишком дороги, чтобы стать массовыми, и использовались только в богатых домах и общественных зданиях, вроде бань. Даже в богатых частных домах в зимнее время гипокаустом отапливалась лишь часть дома. Большинство римлян проживали в многоквартирных инсулах, где источником тепла был только очаг, для удаления дыма от которого можно было рассчитывать только на окна и отверстия в крыше.

В конце раннего Средневековья (XI век) европейцы в северных регионах решили эту проблему изобретением камина с дымоходом и дымовым навесом. Благодаря таким изобретениям, улучшилась тяга , а само устройство можно было организовать в нескольких комнатах дома, расположив его у каменной стены, а не в середине комнаты. Дым теперь уходил прямо в дымоход и не распространялся по дому. Кроме того, были изобретены жалюзи, защищавшие отверстие в крыше от попадания снега и дождя.

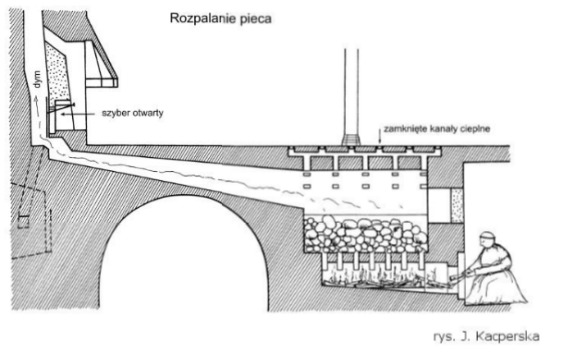

Здесь самое место развенчать известный миф любителей римской античности, который заключается в том, что после падения Рима технология гипокауста была забыта на Западе. Ирония этого заблуждения заключается в том, что европейцы не только не забыли — они усовершенствовали эту технологию. В Средневековье разработали даже две системы теплого пола. Первая является потомком римского гипокауста и называлась глория. Её можно было встретить по меньшей мере в Кастилии. Отличием от гипокауста была более низкая скорость сгорания топлива, что позволяло использовать для её заправки сено вместо дерева, а также наличие дымохода для выхлопных газов. Такое отопление можно было организовать и в небольшом доме. Вторая технология теплого пола использовалась в христианских монастырях, а затем и в замках, и в частных домах — это гипокауст с накоплением тепла. “Для Северной Европы с её более суровым климатом римский вариант конструкции гипокауста оказался недостаточно эффективным, поскольку не позволял накапливать тепло и для долговременного обогрева требовалось постоянно поддерживать огонь в печи. В результате конструкцию усовершенствовали, дополнив системой накопления тепла. Поверх подземной печи размещалась специальная камера, стены которой представляли собой многослойную кирпичную кладку. В камеру насыпали слой камней — обычно это были куски гранита с наибольшим размером 40–50 см, которые прогревались снизу и затем долго отдавали тепло. Помимо теплового излучения системы нового типа обеспечивали ещё и конвекцию нагретого воздуха. В полу над гипокаустом имелись отверстия диаметром 10–12 см, закрывавшиеся во время топки печи, чтобы предотвратить попадание дыма в комнаты. После прогорания топлива в печи дымоходы перекрывались, печь чистилась, а отверстия в полу открывались, позволяя горячему воздуху от нагретых камней проникать в помещение. Гипокаусты с накоплением тепла во множестве сооружались в Северной Германии, Польше, странах Скандинавии и в Прибалтике. На юге Германии, а также в Чехии, Венгрии и России такие сооружения также встречались, хотя и реже. (Источник 1, источник 2).

Распространенность теплых плов в том или ином виде в средневековой Европе была достаточной, чтобы путешественник Перо Тафур в 1438 году написал: “Город этот очень большой, больше Севильи и очень многолюдный, и принадлежит епископу Силезии , главному прелату во всех тех краях; и хотя имеет он большой доход, количество воинов, которое он может выставить, удивительно. Это земля настолько холоднее Нижней Германии, насколько Германия холоднее Кастилии; и ни печей, ни каминов не хватает здесь, чтобы было достаточно тепло; есть и другой вид печей, когда в подвале под залой разводят огонь, а наверху есть заткнутые отверстия, и ставят над ними дырчатые сидения, и садится человек на сидение, и открывают отверстие, и оттуда идет к нему тепло между ног, и расходится по всему телу”.